在全球化进程日益加深的背景下,城市治理成为了世界各地政府面临的重大挑战之一。在全球城市化的浪潮中,许多城市正在经历着日益复杂的治理危机——无论是在社会整合、文化认同,还是在经济、环境和公共服务的管理方面,城市治理面临着前所未有的压力。与此同时,跨国联系的加深与文化的碰撞,为城市的发展带来了新的机遇与挑战。在这样的背景下,“跨国视野下的城市治理与文化互动:城市史青年圆桌”于2024年10月19日在上海大学举行。论坛由上海大学博士生徐欣蕊主持,来自厦门大学、上海大学和东北师范大学等十余所高校的学者参与讨论。青年学者和专家教授们围绕城市治理中的公共参与与政治博弈、文化互动和在地化实践以及跨国联系与文化碰撞三个核心主题展开了深入讨论,探讨了跨国城市史研究中的新动态、新理论、新视角以及新问题。本文系发言的文字整理稿。

一、城市治理中的公共参与与政治博弈

徐欣蕊(上海大学):今天我们相聚于此,共同探讨在全球化进程日益深化的大背景下所凸显出的重要议题——城市治理。正如我们所见,全球化的推进和城市化的加速,已使城市治理面临着愈加复杂的挑战。在这样的背景下,我们需要思考,如何实现公共参与的最大化?如何平衡政府、社会组织与个体之间的权力博弈,推动更加高效和包容的治理模式?

张翔景(华中师范大学):在历史上,公共参与和权力的分配也经历了不断的调整。我以14-16世纪英国城市卫生治理为例,探讨中央政府在其中扮演的角色。随着黑死病的爆发,英国政府从被动的反应逐渐转向主动的立法干预。这一过程中,中央政府、地方政府及社会大众的多方作用,共同推动了城市卫生治理的发展。从治理方式变迁的角度重新审视中央政府在城市卫生治理中的作用能为以往的研究提供新的视角。在14-16世纪,城市卫生问题在英国普遍存在,主要表现在垃圾处理的困难。英国政府自13世纪末开始介入城市卫生问题,最初采取被动响应模式。然而,随着黑死病的爆发,政府的干预范围与频率显著增加。1388年《剑桥法令》的出台标志着议会开始采用立法方式统一规制城市卫生问题,这不仅是英国历史上最早的国家卫生立法,也是卫生治理逐渐成为政府固定职能的体现。通过早期议会卫生立法,政府在推动城市卫生治理中发挥了积极的作用。14-16世纪的英国政府卫生治理对于改善城市环境卫生状况具有重要意义,而从中确立的法治原则对后来的英国及北美城市的卫生治理也产生了深远的影响。英美学界对前现代英国城市卫生治理的关注已有近百年历史。卡罗尔·罗克里夫(Carole Rawcliffe)教授的《城市身体》(Urban Bodies: Communal Health in Late Medieval English Towns and Cities)一书无疑是该领域的重要成果。学界长期争论的一个问题是,究竟是中央政府还是地方政府在前现代英国城市卫生事业中发挥主要作用。但我的研究发现,实际上,正是多方力量的互动推动了这一过程。从历史的视角来看,这为我们理解当代城市治理中的公共参与与多方博弈提供了有益的启示。

徐欣蕊:张翔景的发言强调了多方力量在城市治理中的重要性,历史上的立法与执法之间的张力是跨国城市治理中常见的现象。那么如何在制定政策的同时确保有效执行?

杨松涛(天津师范大学):张翔景的研究提供了宝贵的视角。政府的执法往往比立法更具挑战性,尤其是在历史上,我们看到,尽管许多法律文件出台,但如何有效地执行这些法律依旧是治理中的难题。这不仅仅存在于历史中,在今天依然显著地影响着当代的跨国城市治理模式。这种现象让我联想到跨国城市治理中的社会组织角色。社会组织不仅协助政府推动政策执行,还在一定程度上塑造治理方向。在此基础上,我认为,治理的多方参与不仅需要中央政府的主导,更需要地方政府的协同,以及社会团体的深度介入。

丁裕莹(厦门大学):城市治理的阶段性变化是理解公共政策执行的关键。在不同的历史时期,城市治理的参与模式和结构常常有显著变化。我关注活动房屋的发展历程。活动房屋作为美国社会的第三大住宅类别,主要面向低收入群体,具有重要的社会意义。活动房屋最初源于20世纪20年代的旅行拖车,当时汽车成为长途旅行的主要工具,旅行拖车应运而生。随着时间的推移,这发展成为一种移动住宅,特别在大萧条时期,活动房屋作为流动工人的住所得到了推广。二战期间,政府大量采购拖车房屋以满足战时工业区工人的住房需求。到了二战后,活动房屋的用途扩展到了退伍军人和大学生的临时住房。随着制造技术的进步,活动房屋逐渐走向永久性住房,并于70年代得到大规模普及。这促使政府出台了一系列建筑规范和标准,最终明确活动房屋的合法地位,推动了这一住房类别正式进入美国的住房体系。这一过程显示,城市治理需要在政策制定和执行之间找到动态平衡,同时注重不同阶段社会需求的变化。

徐欣蕊:丁裕莹的研究提供了一个以住房治理为切入点的精彩案例,展示了政策如何在社会需求的推动下实现调整。那么,社会组织在这一过程中是否能进一步影响城市治理?

李坤翱(上海师范大学):社会需求对城市治理有重要影响,而社会组织则是链接政策和需求的重要桥梁。我比较了芝加哥和名古屋的城市规划历史,发现社会组织的角色对规划的成败至关重要。芝加哥和名古屋的城市规划背景相似,均面临城市化带来的压力,如人口膨胀与交通拥堵。然而,两座城市在社会组织的参与程度和政府角色上存在显著差异。

芝加哥商会的作用尤为突出,它广泛代表了各阶层利益,通过投票和宣传提升了社会组织的影响力,而名古屋的准备会则由少数精英组成,缺乏广泛的支持,无法有效代表居民的利益。在规划方案方面,芝加哥的规划注重建筑的象征意义和教育作用,而名古屋的规划虽然强调居民参与,但最终未能实现预期的目标。

通过这些对比,我希望为理解社会组织在城市规划中的作用提供新的视角。这一对比提醒我们,社会组织不仅是协助政府执行的工具,还可以通过广泛的参与和宣传,推动更具包容性的治理。

李慈怡(东北师范大学):社会群体的参与不仅体现在政策执行中,更体现在文化空间的构建上。我的研究分析了纽约犹太移民如何通过会堂在城市空间中构建自己的文化与社会空间。会堂不仅是宗教活动的场所,它也是一个社交和文化互动的中心。

通过分析会堂的建筑风格、宗教实践及跨族裔互动,我的研究展示了犹太移民如何在纽约这座多元文化的城市中找到自己的位置。犹太会堂的存在不仅促进了犹太文化的传播,也推动了纽约社会空间的多样性和文化融合。通过这一过程,犹太移民不仅保持了自身的文化特色,同时也参与到纽约这座大都市的公共生活中,推动了城市文化的多元化。

这一研究不仅展示了移民如何通过文化空间实现在地化,也反映了城市空间在不同族裔文化互动中的复杂性。文化认同与城市空间的交织展示了文化互动如何影响城市治理中的公共空间建设。

圆桌讨论现场

二、文化互动和在地化实践

徐欣蕊:文化互动和在地化实践是移民社群塑造身份和融入城市的重要途径。在多元文化的城市中,不同文化之间的交流与融合为城市注入了丰富的多样性。与此同时,文化如何通过空间得以表达和互动,也是理解移民社群生活方式和社会适应过程的关键。今天的讨论中,我希望大家能分享各自的研究和观察,探讨文化与空间的关系,以及移民社群在不同社会环境中如何实现文化的在地化。李慈怡,您在研究纽约犹太移民历史时,探讨了移民社群在城市空间中如何互动与表达文化特色。能否进一步阐述,犹太会堂如何在推动犹太社群文化认同的同时,成为跨文化交流的重要媒介?

李慈怡:在城市中,文化互动不仅体现为人群的交往,更体现为空间的构建与意义的赋予。纽约犹太移民的历史展示了城市空间中的文化互动。城市空间不仅是物理空间的构建,更是文化认同与社会互动的体现。犹太移民在融入纽约主流社会的过程中保持了自身的文化特色,他们并未完全同化。通过会堂,犹太社群在这一复杂的城市环境中,既保持了独特性,又参与了更广泛的文化互动。会堂在这一过程中扮演了动态的角色,既是社区的文化象征,也是社会多元化的重要载体。这启示我们,城市空间不仅是物理环境,更是文化交流的重要媒介。

刘博然(广西师范大学):李慈怡的研究深入探讨了移民社群的文化互动,但我认为,文化互动远不止是单纯的交流,它更多地体现为权力关系的角逐。文化认同常常受到经济和政治力量的深刻制约。移民社群的在地化,往往并非单纯的文化融合过程,而是经历了权力、资源和社会结构等多重因素的影响。在这个过程中,移民群体可能会为了更好的生存而调整其文化认同,或被迫适应主流社会的规则和价值观。我们需要深入思考:当文化互动与社会权力结构交织时,移民如何争取文化自主性?主流社会又是如何通过政策和制度塑造文化互动的?

徐欣蕊:刘博然的观点提示我们,文化互动的背后存在复杂的利益与权力博弈。那么当文化交流由强势经济或政治力量主导时,会对受众文化产生什么样的影响?

李尚(厦门大学):我关注的是美国文化在拉丁美洲的输出,特别是在19世纪末至20世纪初美国公司城镇的兴起过程中,如何通过跨国公司推动美国现代化理念的扩展。在这一过程中,美国大型跨国公司不仅在拉丁美洲建立公司城镇,也在文化上进行广泛的渗透。在19世纪后半叶,美国的垄断资本主义快速崛起,并将这一模式带到拉丁美洲。福特汽车、安纳康达铜业和联合果品等公司围绕矿山和种植园建立了多个公司城镇。这些城镇不仅为工人提供了完整的美式城镇生活体验,还将美国的现代化理念——包括教育、卫生、文化等——输入到拉丁美洲,并努力将当地社会改造成符合美国“现代文明”的样态。

同时,在19世纪末20世纪初,全球权力的竞逐进入了关键阶段,世界迎来了大转型的时刻。对新独立的拉丁美洲国家来说,发展经济和进行国家建设是他们的首要任务。在自由主义与实证主义观念的引导下,各国积极主动地向欧美国家学习,开启现代化进程。然而,他们也只能无可奈何地接受欧美国家的输出与掠夺,在美国资本主义的全球扩张和英美权力的更迭中,发挥着有限的能动性。

徐欣蕊:我在上海大学和丹麦奥尔堡大学攻读双博士学位,可以说是处在文化交流的第一线。因此,我特别关注文化交流中的微观层面,尤其是在文化转译的问题上。在我的研究中,我考察了“playground”在中国的本土化过程,探讨了欧美“游戏场”如何演变为中国的“操场”,并分析了这一文化转译的历史背景。这一研究揭示了文化交流中的权力关系与文化转译的挑战。如何准确地表达一个文化概念的转译,不仅仅是语言层面的转换,更是不同文化背景下的认知和价值观的碰撞。在国际学术交流中,如何发出“中国声音”是一个亟待思考的问题。文化转译需要在保持原意和适应本土需求之间找到平衡。而这一过程并非仅限于词语的翻译,它还涉及更深层次的文化背景解读。那么其他学者在研究时是否也遇到过类似的文化转译问题?

李坤翱:在研究日本城市史时,我也遇到了类似的文化转译问题,特别是日语词汇“まちづくり”如何翻译成中文。日语中“まち(町)”包含多种含义:城镇,街道,地名,社区等。但在日本文化中,它专指具有自治、互助和排外特征的社区。因此,翻译这一词汇时,必须考虑到日本独有的文化背景,而不能简单地将其翻译为“城市建设”或“社区建设”。最初,该词有过多种翻译方式,如“城镇制造”“社区制造”等,但最终,“社区营造”成为最常见的译法。这一翻译不仅贴近日语原意,也能够更好地体现日本社区再建、保存传统居民自治文化的目标。这一翻译争论反映了跨文化交流中常见的挑战:重要的专有名词往往无法一蹴而就,它们需要在文化背景、历史脉络以及社会习惯中经历长期的讨论与调整,才能达成更准确的理解。

万雪梅(江苏大学):作为一名英语系教师,我常常面临将中国特有文化词汇翻译成英文的挑战。在这方面,直接使用拼音是一种有效的方式。例如,琵琶和二胡的英文翻译通常直接保留拼音,这样不仅保留了原文化的音韵,也能在全球文化交流中发出独特的“中国声音”。在我看来,如果徐同学你所研究的“操场”已经与西方的“playground”有了显著区别,那么直接使用“操场”这一拼音作为英文翻译也是一种可行的方案,它可以传达出更符合中国文化特征的含义。

三、跨国联系与文化碰撞

徐欣蕊:跨国联系与文化碰撞是全球化背景下一个不可回避的议题。不同国家间的文化、经济和政策交流不仅推动了社会进步,也伴随着矛盾与张力。那么这些跨国联系如何影响了文化的碰撞与融合,以及在这一过程中,地方文化如何回应外来影响,乃至重新定义自身的身份?

李尚:跨国文化碰撞往往被认为是发达国家向发展中国家单向输出的过程,但我认为,这种互动实际上更加复杂。在20世纪初,美国的大型跨国公司不仅将美国的公司福利制度移植到拉丁美洲,还带去了美国的饮食习惯、娱乐方式等文化元素。然而,这种文化输出并非单向的,拉丁美洲的工人并未完全接受美国模式,反而在与美国文化的互动中表现出强烈的文化抵抗和改造。美国文化与拉丁美洲本土文化之间的文化冲突与利益冲突逐渐显现,尤其在公司城镇中,工人们不仅要适应新的生活方式,还要面对从生产到日常生活各方面的文化压力。这一过程中,跨国资本不仅作为经济力量参与全球化,也成为文化冲突的重要推动者。这一文化与经济的双重碰撞反映了全球化进程中,跨国公司如何通过经济手段推动文化同化,然而这种同化并不是没有抵抗的。拉丁美洲的工人群体通过自己的方式在生活习惯、社会互动甚至宗教实践中,逐步改造美国文化的输入,最终形成了独特的文化混合现象。

李坤翱:跨国文化的互动不仅体现在生活方式上,也表现在城市建设和空间规划中。20世纪初,美国的城市规划理念深受法国影响,而日本的城市规划最初仿照的是德国模式。然而,二战后,美国占领日本,促使美国的城市规划理念逐渐渗透到日本。通过这一过程,芝加哥商会与名古屋的规划准备会之间的交集,体现了美国规划理念对日本城市建设的深远影响。

我在研究中发现,日本在吸收美国城市规划思想时,并没有完全复制美国的模式,而是在本土化的过程中做出了调整。这种文化互动并非一方完全接受另一方,而是通过不断的调整、适应和再创造,形成了新的文化空间。这一现象展现了跨国文化联系中的适应与创新,并体现了文化在全球扩展中的复杂性。

徐欣蕊:李坤翱的发言让我们意识到,跨国文化输入并不总是简单的强势主导与被动接受关系,而是一种复杂的适应与再创造的过程。那么,这种互动的张力在移民群体与主流文化的关系中是否也同样存在?

李慈怡:我研究的犹太移民与基督教文明在纽约的互动,展示了文明间的复杂互动。犹太移民在纽约的生活过程中,受到美国城市文化的深刻影响,这种影响体现在两个方面:首先,犹太会堂的宗教活动增多,尤其是为了满足教徒的社交需求,增加了布道活动;其次,犹太教的复兴现象更加明显,悟道行为增多。然而,这种文化互动并非完全和谐,尤其是犹太教葬礼的游街习俗与城市工人通勤之间的冲突,展现了文化融合过程中不可避免的张力。

然而,正如我的研究所表明的,文明互动并非一方被另一方同化的单向过程。犹太人虽然在宗教活动和社会互动中受到了美国文化的影响,但他们依然保持着与欧洲犹太传统的联系,并且在纽约的城市空间中形成了独特的犹太文化标识。文化交流中的这种张力,既有冲突,也有融合,最终推动了纽约成为一个更加多元和包容的城市。

徐欣蕊:我一直在思考城市史研究中的一个重要问题,那就是是否存在跨国转向。传统上,城市史往往局限于某一国或某一地区的研究,而跨国史关注的是人、物、思想等跨越国境的交流。事实上,跨国联系一直是城市史研究中的重要议题,尤其是在港口城市和全球性城市的研究中,我们已经看到大量的跨国交流。那么,再言城市史研究中跨国转向是否合适?

李慈怡:作为移民研究领域的一员,我认为跨国史的兴起确实为城市史研究提供了新的视角和方法。过去对于纽约犹太会堂的研究较少关注犹太移民的跨大西洋联系,但随着跨国史视角的引入,学者们开始从全球视野挖掘出许多新的研究议题。例如,犹太教的教职人员在大西洋两岸的流动问题,就是我们以前未曾关注的重要议题。通过跨国视角,我们可以看到文化和社会变迁不仅仅是局部的,它们常常涉及更广泛的地域和更复杂的力量网络。

刘博然:跨国转向确实拓宽了城市史的研究边界,尤其在经济合作与制度传播领域。以美国的城市治理理念为例,20世纪初,美国城市经理协会在多个国家建立培训机构,培养当地的公务员和城市管理人员。这不仅是技术输出,也是一种治理理念的全球传播。这种跨国流动促使我们重新审视城市治理的全球框架:不同城市之间如何通过跨国合作实现制度创新?在全球化的背景下,城市史研究是否应该更多地关注这种跨国治理网络的形成与演变?

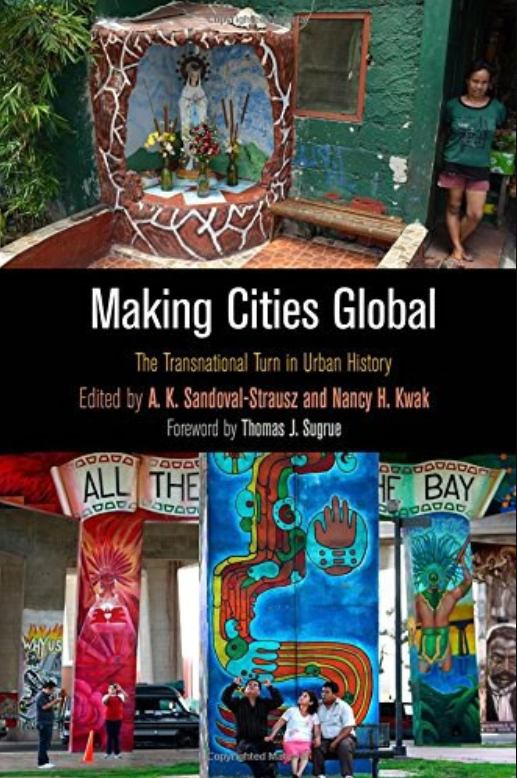

李莉:跨国转向在西方史学界已经成为一个前沿话题,并引发了广泛的讨论。桑多瓦尔·斯特劳斯(A. K. Sandoval-Strausz)和南希(Nancy H. Kwak)主编的《让城市全球化:城市史上的跨国转向》(Making Cities Global:The Transnational Turn in Urban History)一书总结了西方史学界对城市史的跨国转向的最新看法。这本书展示了跨国转向如何帮助学者跳出单一城市或国家的框架,从更广阔的全球视角理解城市的变迁过程。尤其是在探讨港口城市、移民城市和殖民城市时,跨国史视角揭示了隐藏在城市表象背后的全球力量网络。然而,如何界定跨国转向的边界,仍然是一个开放性问题:究竟什么样的研究才能被称为“跨国史”?跨国转向是否适用于所有类型的城市研究?这些问题需要进一步的理论梳理和实证研究。

《让城市全球化:城市史上的跨国转向》(Making Cities Global:The Transnational Turn in Urban History)

本次圆桌论坛的讨论围绕城市治理中的公共参与与政治博弈、文化互动与在地化实践以及跨国联系与文化碰撞三个核心主题展开,学者们以丰富的历史实例和多元的跨国视角,剖析了城市在全球化进程中的复杂演变与多重张力。这些探讨不仅深化了我们对历史时期城市治理与文化互动的理解,也为现代城市治理提供了新的启发。通过梳理历史经验可以发现,无论是公共参与与利益博弈中的权力平衡,文化互动中的融合与抵抗,还是跨国联系中的合作与冲突,城市始终是全球化浪潮中利益博弈与文化碰撞的核心场域。全球化进程中的城市治理既充满机遇,也面临挑战。无论是历史上的经验还是现实的启示,都在指向一个核心命题:现代城市治理需要在文化包容、利益平衡和跨国合作中,寻找更为开放与协调的发展路径。

还没有评论,来说两句吧...