在曼哈顿上东区一丝不苟的网格状街区里,林立的高楼方正地肩并着肩,道貌都岸然得很;唯有第五大道东88街口的纽约古根汉姆博物馆(Guggenheim New York),顽皮地绕着圈,是凝重地界里已然65岁却依旧灵动的艺术风口。

建筑师弗兰克·赖特(Frank Lloyd Wright,1867-1959)着意用有机曲线,营造了“一个连续坡道上的巨大空间”。螺旋式的六层坡道,长约四百米,环绕着挑高约28米的宏大中庭。这个非传统的建筑本身已经证实自身是件雕塑般的巨型艺术品,但对策展人而言,却一直都是一道考题——弧形的墙面会让架上作品真的如同斜倚在艺术家们的画架之上,而彻底敞开的空间也会消耗掉作品有限的能量。然而,11月开幕的《和谐与不和谐:巴黎的奥费主义运动(1910-1930)》(Harmony & Dissonance: Orphism in Paris,1910-1930),却似乎与这个场域的八字格外相合,26位艺术家的八十多件展品,布满整个圆形主厅,弥漫的彩色螺旋、圆圈,无处不在。观众在坡道上巡圈而上,一动一静,仿佛八卦太极,阴阳互用;又仿佛踏着人力发条,为这个静默的装置发电——场馆与艺术品风格的绝妙呼应,双向激活了一场其实不怎么为人所知的古早“艳遇”。

古根汉姆博物馆由美国实业家、慈善家所罗门·古根汉姆(Solomon R. Guggenheim,1861-1949)创建,是世界上最重要的私人博物馆之一,纽约是总部所在地,其场馆由弗兰克·赖特设计,是建筑史上的标志性作品,2008年被列入美国国家历史地标,2019年入选联合国世界遗产名录。《和谐与不和谐》特展占据整个六层展馆,照片左下角可见一层坡道入口处展览的名称。(本文图片悉由作者拍摄)

如今,现代艺术圈之外,鲜少有人知道“奥费主义”这个词语;艺术史业内的人士,对这一概念的内涵尤其是某些艺术家的流派归属也颇多争议。1913年法国诗人、评论家纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire,1880-1918),用原本是希腊神话中痴情的七弦琴天神俄耳浦斯(Orpheus)的名字,来统括当年以色彩碎片的组合为主要视觉特征的绘画新潮,将其命名为“奥费主义”(Orphism),认为这些抽象的彩图与音乐一样都是超然的,都是在用最空灵且抽象的形式在表达情绪和感觉,以此宣示“一种更为内在、更少依赖理性、更多诗意的宇宙观和生活观”。 奥费主义的创立者法国人罗伯特·德劳内(Robert Delaunay,1885-1941)是极少数始终坚持其信条的代表人物之一,1913年他在柏林德国秋季沙龙上展出的《第一圆盘》,是奥费主义的宣言式作品。这个色调饱和的同心圆,色带每四分之一就变换一种颜色,直径约1.3米,占据了整个展位。这个靶状彩色圆圈是整个展览的基准原型,所有的展品都似乎是这个靶的衍生品,大量的彩色圆盘在观众的视网膜里复制、变异、旋转,加上螺旋的展厅坡道,颇有眩晕症的既视感。问题是,百年前的巴黎,这种今天看来像复制调色盘的技法为何引发了艺术界的巨大震荡呢?

罗伯特·德劳内作于1913年的《第一圆盘》,直径约1.3米,直面时仍能感受到相当大的视觉冲击。

一战前的巴黎,宛如今天的纽约,是整个世界当仁不让的贸易与文化首都。奥费主义发生于此,有其必然,那是一段多么浪漫以至于天真的往昔!就像场馆画作上窗外的巴黎,那些从内部迈向外部的渴望里,埃菲尔铁塔无处不在,它是法国的地位、时代的先进、世界的抱负,那令人着迷的反叛性结构和高耸入云的卓傲之躯,成为现代性和进步的象征,激发出艺术家对工程与技术奇迹的兴奋之情。罗伯特·德劳内透过散射层叠的太阳棱镜去看《太阳、塔、飞机》,激情满怀地描绘着现代技术中的三个代表:铁塔、双翼机和摩天轮。白俄罗斯犹太裔的马克·夏加尔(Marc Chagall,1887-1985),在1910年移居法国后深受罗伯特的影响,他在《窗外的巴黎》中也画铁塔,而且也要耸立在画面的中心位置;还要画上1912年首次试降成功的跳伞者,让他高悬在暗示着法国三色国旗的天空背景上。有个人意味的是,他用罗马神话中的双面神雅努斯(Janus)描绘了对巴黎现代化与俄罗斯传统生活方式的复杂感受:有对故乡的怀念,但更多的是对文化大熔炉巴黎的活力与创新的颂扬——这是新旧之间的内心抉择,日新月异的新生活隆隆而来,基于形似的具象笔触,已无法尽数二十世纪初叶蓬勃而出的现代激情,对广阔空间、热烈氛围和绚烂光线的偏好及表达欲,终于逼迫艺术家们走到淋漓尽致而抽象的历史质变时刻——或在光彩之中,或在天空之上。然而,就像这两幅姑且可以归入奥费主义的前期作品所隐喻的,从强调内心感受作为基准点开始,奥费主义就既蕴含了无限的可能,又预示了无数的歧路。罗伯特在阳光里一路走到底,展馆里有最后变成绿色三角形的绝对抽象的铁塔;夏加尔则愈发忠诚地去整合被分解的记忆。

左为罗伯特·德劳内的《太阳、塔、飞机》,右为马克·夏加尔(这是他到法国后给自己起的法语名字)的《窗外的巴黎》。两幅画都作于1913年。前者左侧的太阳和后者上部的天空,都带有奥费主义的特征。

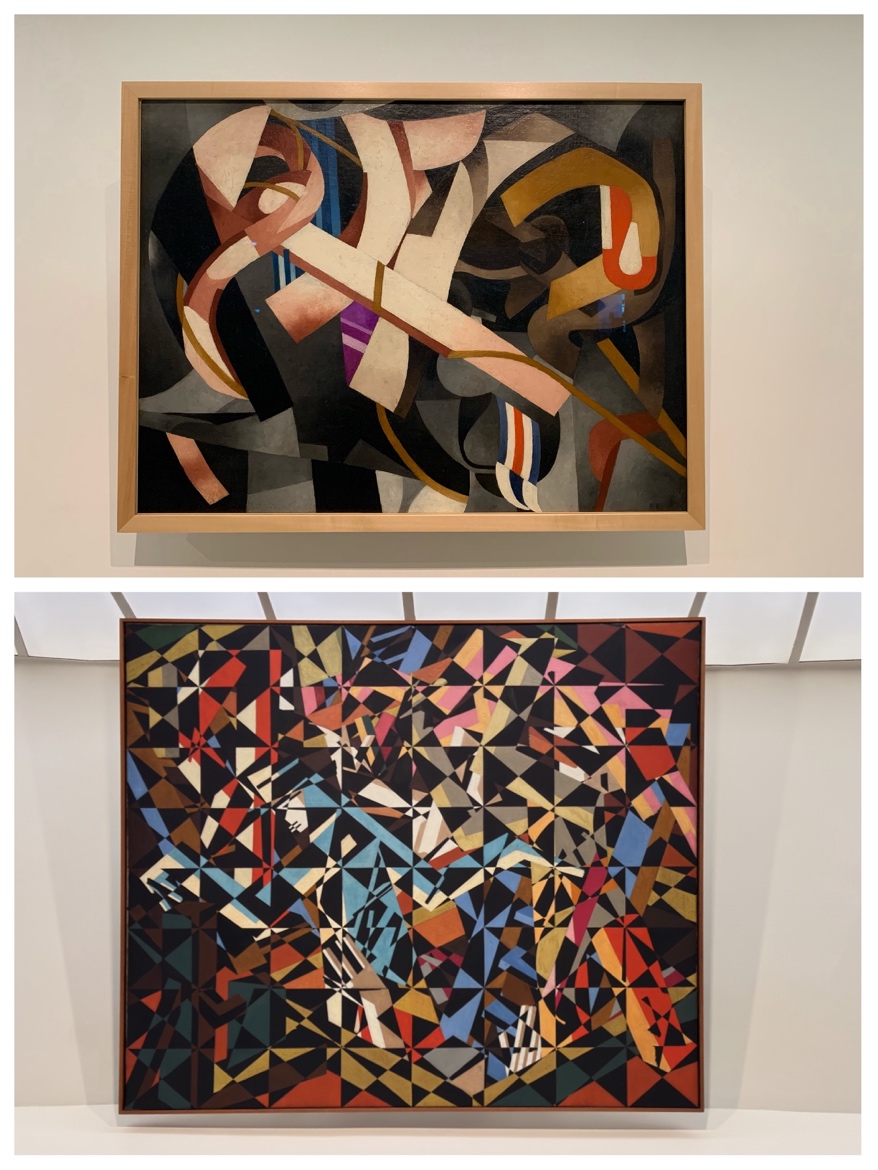

客观上,整个社会生活与生产样态的激变,都市的速度与激情,都激发艺术家采取不受重力或者透视阻碍的“抽象”画法去回应所谓“现代性体验”;主观上,奥费主义是对西方传续久远的具象绘画传统的反动,对那些生性反骨且敏锐的艺术家尤其具有吸引力。法国画家弗朗西斯·毕卡比亚(Francis Picabia,1879-1953)风格多变,在尝试了印象派等技法之后,他把目光投向过奥赛主义。在《体育文化》中,他用丝带、弧线等表达热烈的动作和竞赛;并插入法国国旗的三色组合,点题城市风潮,一下场就功成圆满。大胆的英国画家大卫·邦伯格(David Bomberg,1890-1957)认为,“新生活应该在一种新艺术中找到表达方式,新艺术则受新观念的刺激”,他说,“我想将一座伟大城市的生活、它的运动、它的机械化转换成一种不是摄影而是富有表现力的艺术”。《货舱里》是其奥费主义时期的作品,他用64个矩形中的三角形来描绘码头工人运货上船的场景,对撞的彩色三角传达现代工业的紧张感,持续出现的黑色小块维持着体力劳动的脉动感,伦敦东区码头上的喧闹成功地转化为了视觉的形态。他的这种画法激怒了导师,被认为过于颠覆传统,而被斯莱德美术学院(The Slade)开除。这些被奥赛主义吸引过的艺术家,都聪明绝顶以至于极速地登堂入室,一览堂奥,单纯的色彩变化让他们很快就心生倦意;其反叛而敏感的个性,使其在世事变迁中快速移情他恋。上述两位也如此。毕卡比亚随后投入达达主义和超现实主义,甚至离开了艺术界;而邦伯格在1950年代转向了更具象征性的肖像和风景。一战的爆发更是加速了这些短暂神交的疏离,有人直接参战,阿波利奈尔头部还受了重伤;而更多的人则离开了巴黎,德劳内夫妇搬到了西班牙和葡萄牙。四年里身体和生活被战争割裂,加上对所谓现代主义的失望,短命的奥费主义被遣散、被消弭,也就在意料之中。

上为毕卡比亚1913年创作的《体育文化》。下为邦伯格的《货舱里》,大约创作于1913年至1914年,尺幅很大,长宽都约2米。

但若因为奥费主义最终消融于艺术史,而对其视而不见,恐怕也会错失其对现代性转型应对之首功。二十世纪初,科技的发展使得人们对时空、对世界、对永恒的态度不再相对固定,悬疑和变革的气氛无所不在。奥费主义坐言起行,改弦易张。在其画面里,持续的动态仿佛被一把握住揉捏,时间被意念压缩在了同一平面——这是对现代性观念变化的消化与表达。20世纪初,白炽灯、汽车、飞机的出现,便利频繁的旅行和交流,直接导致了社会公众对时间和空间概念的理解更新;而物理学家(如爱因斯坦)、哲学家(如Henri Bergson/亨利·柏格森)和化学家(如米歇尔-欧仁·谢弗勒尔/Michel-Eugène Chevreul)等一众知识精英的集体登场,从理论上彻底推进并刷新了人类的认知:时空是相对性的,存在并无主客之分而是生命本身的绵延,而人是能通过色彩的对比同时感知不同色调的。天体观测是人类智慧的终极测试项目,贾科莫·巴拉(Giacomo Balla,1871-1958)是天文爱好者,他的《水星在太阳前经过》描绘的是1914年11月17日水星凌日现象——金色螺旋代表望远镜,从中可见从太阳发出的白色光芒,与肉眼观察到蓝色天空中的绿色眩光交互在黑色的深邃里——水星移动的时间进程被视图空间化了,巴拉观测这一天文奇观时激动震撼的主观体验也视觉化了。这个系列作品颇能代表前卫艺术家们发明“同时性”(simultaneity)概念的缘起,他们需要这个概念来消化、迭代对现实和理论发展的理解,从而指导他们将逻辑上和现实中确实逼近同现的现象,尤其是不同的视角所见组合成一个“同时”的图像。

贾科莫·巴拉《水星在太阳前经过》系列中的一张,作于1914年,是他向更抽象风格转变时期的作品。巴拉后来成为发端于意大利的未来主义思潮的重要支持者。

“同时性”是奥费主义的创新内核,具有同时性也就意味着感知和记忆的综合,进而可以是许多不同想法的结合——究其本质,无非是时空和观念的凝聚与重组。罗伯特的妻子索尼娅·德劳内(Sonia Delaunay,1885-1979)是奥费主义艺术家中罕见的女性,她以全景宽幅画面记录下巴黎“布利尔舞厅”(Bal Bullier)“探戈星期四”的夜场风情,这种在阿根廷和乌拉圭港口的妓院和酒吧里兴起的摩登舞,随着移民插入巴黎的夜生活,成为当年时髦的革命符号。水平画布上交织连绵的绰约人影,是变异的感官写实,也同时是对认知的写虚,是探戈进退自如的乐声和蜿蜒缠绵的舞步给人的全部印象。布利尔舞厅是奥费艺术圈人士当年经常光顾的接头地点,这幅画仿佛一战前欧洲黄金时代的隐喻。人们在城市里交换货物和私生活,交换话语与欲望,并且,交换思想。

索尼娅·德劳内作于1913年的《布利尔舞厅》。这位出生于乌克兰的法国艺术家,主要在巴黎进行创作,后期使用奥费主义风格的图案设计了大量高级定制纺织品和服装。

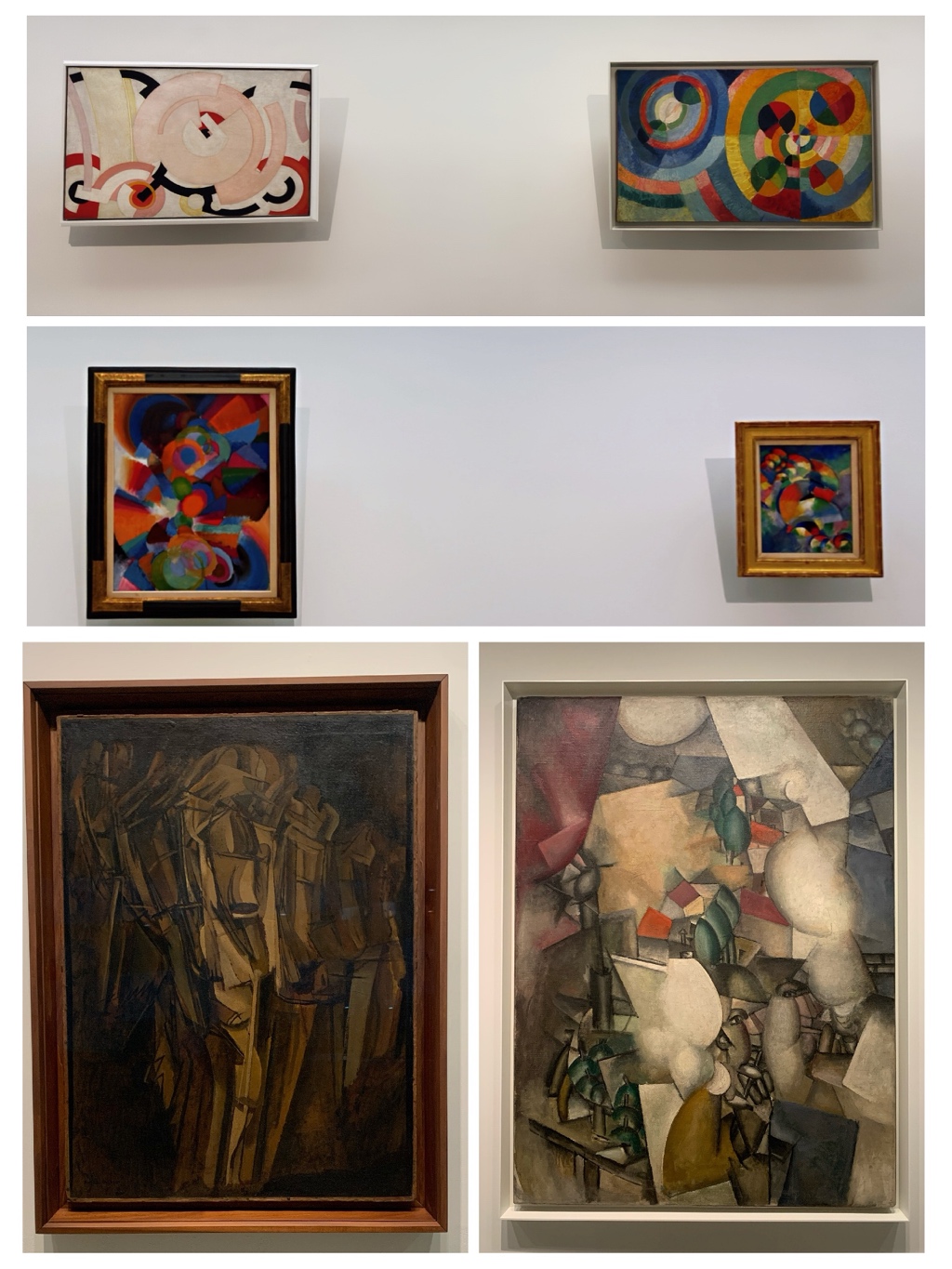

激进头脑的交叉授粉,吸引了更多画家参与到完全抽象的实验中。但从一开始,围绕着奥费主义,就是争议不断的。在定义奥费主义时,阿波利奈尔拿杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968)的《火车上悲伤的年轻人》做例子,情绪和运动的“同时”被描绘,被看作这一艺术新潮的要素;但杜尚似乎喜欢灰棕色的调子,接受不了奥费主义的缤纷彩虹,而且很快放弃了绘画转向达达主义。被认为是奥赛主义代表人物之一的捷克艺术家弗朗蒂谢克·库普卡(František Kupka,1871-1957),也曾抱怨这个运动是“从一个知识贫乏的人的头脑中跳出来”的,他力图表达的是神秘的意识,而其他人只是在描绘人类的感觉。当时居住在巴黎的美国人斯坦顿·麦克唐纳-赖特(Stanton Macdonald-Wright,1890-1973)和摩根·罗素(Morgan Russell,1886-1953)坚称他们是独立的“同步主义”(Synchromism),罗素因为阿波利奈尔认为他的一幅画“有点奥费主义”而愤怒,说他是“把老虎当成了斑马”。 被策展人硬拉进来的费尔南·莱热(Fernand Léger,1881-1955),《吸烟者》里的男人一边抽烟一边眺望巴黎的屋顶,被折成立方体的额头与树木、屋顶和烟圈堆叠起来,手法显然更倾向于立体主义,不过是色彩鲜艳的立体主义罢了,这也是奥费主义被有些人认为是立体主义的分支的理由。

上左为库普卡作于1935年的《嬉游曲》。上右为罗伯特·德劳内作于1930年的《圆形》,这张图也用在了本次特展的海报上。中左为麦克唐纳-赖特作于约1914年的《频谱上的抽象》。中右为罗素1913年至1914年创作的《宇宙同步》。下左为杜尚的《火车上悲伤的年轻人》,下右为莱热的《吸烟者》,这两幅作品都创作于1911年至1912年间。定睛看,这些画作之间确实存在连续性的两两相似。

但喧嚣哪怕是争执实际上正是能量聚集的表征。搁置这些争议,想象一下,这些人都曾聚集在巴黎,在相互砥砺中创作的传世之作并由此创立的前卫艺术类别如此之多,而且这些人大多数都还彼此相识,就不由得感叹:奥费主义的时代真是不折不扣的“人类群星闪耀时”。然而,这么多聪慧的艺术家同时被一种念头吸引且击中,这个念头的魅力之大,就足以想象;而最后永结同心者却少之又少,如同去想象痴迷过同一位大美人的多角情缘,颇为迷幻,颇费思量。这些今天听来声名赫赫的艺术家,都沉迷过描摹色彩、形状和运动的变换,也不约而同地引入舞蹈、音乐和诗歌的元素,以至于那些以鲜艳的颜色和纯粹的抽象构图完成得宛如万花筒般的画面,彼此牵连映射,难分彼此,整个展览都给人这样的错觉。这让人想起维特根斯坦的说法,它们是具有极强的“家族相似性”的——“一个家族成员之间的种种相似特质,例如体型、特质、眼睛颜色、步调、脾气等等,重叠有交错的关系”,而并不存在所谓绝对的“共同本质”。正是这种暧昧的相似性,使现在的人们能意识到当年艺术家们曾经的秋波暗送、意合情投——正如《和谐与不和谐》以庞大的体量所呈现的,在1910到1930年代间,这种“家族相似性”的画风在巴黎浩荡。尽管它们自己并不都承认是一家人,但又确实这里那里看着形似或者神似。

特展开始处的错层大厅里有四幅画,以呈现奥费主义艺术家来源地区的广泛以及所谓的艺术“共性”。此处的三幅从左到右依次为:毕卡比亚作于1913年的《教士》,罗伯特·德劳内作于1913年的《同时对比:日月》,索尼娅·德劳内作于1914年的《电棱镜》。另一幅未摄入此片中的是位于转角处库普卡作于1912年至1913年的《图形主题的本土化》。

尽管这个展览中真正自愿认领奥费主义的艺术家寥寥无几,但这个只可意会不可言传的术语,还是宣告了“非具象艺术”时代的来临。总部位于纽约的老牌艺术杂志《艺术新闻》(ARTnews)发表署名评论文章指出,古根汉姆的特展证明,“奥费主义与其说是一场运动,倒不如说是西方艺术史上一个关键的过渡时刻。”这个评价是中肯的,只是还可以更进一步,所谓“关键”,是因为它是西方艺术史上起承转合的大关节,上承印象派、立体派和野兽派;往下又为未来派、达达派、超现实主义、抽象主义、波普艺术等等开启了新局。这是一脚革命性的开场球,西方艺术的赛场以此重整了队伍、改换了打法,与具象艺术的传统彻底告别,不再有故事,不再有形象,不再有任何道德或现实主义的色彩,“抽象”成为现代艺术的圣杯,画家、雕塑家、诗人、作曲家、摄影家、舞蹈家等等都急不可待地进入这一新的疆域,走上探险之途。

每个时代都是过渡期,只是由于某些原因,某些时期会比其他时期更强烈地感受到这种变化。奥费主义艺术家们顺应时代,打破西方具象艺术的传统,以破为立,一定是痛快过的,一定体会过艺术创造所带来的崇高——打破镣铐大步向前,“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”。欧美博物馆界一而再再而三地纪念这个时刻,纽约现代艺术博物馆于1936年举办特展《立体主义和抽象艺术》,2003年法国奥赛博物馆举办《抽象的起源:1800-1914》,2013年纽约现代艺术博物馆再办《发明抽象,1910-1925:一个激进的想法如何改变了艺术世界》,纽约古根汉姆博物馆也在2018年的夏加尔个展和2021年至2022年的康定斯基个展中反复致敬这一影响深远的时代。但是,“破”并不会给艺术家任何关于未来的承诺,没有比完全不受约束的自由更难忍受的东西了吧?抽象艺术的所谓“自由”也许才是最残酷考验的开始。坦白讲,只有这个过渡期才是真正意义上的一战功成。

当然,讲好这次变革并非易事。看完《和谐与不和谐》特展,颇能理解并同情策展人的良苦用心和粘着在每张作品说明上的挣扎——那些试图证明其属于奥费主义可能性的挖空心思以及对奥费主义作品重要性的奋力挖掘。其实,如果副标题改成“奥费主义及其疑似朋友圈”,也许更加诚实;至于这场“艺术运动”的价值,连定义运动本身的诸多事实都颇多争议,就像要去评说一场似是而非的艳遇,其中一定有不少难以明言的地方。若执意要唱老情歌,像第六层配上的2024年驻馆诗人(为尊者讳,就不点名了)的当代诗歌创作心得,看图说话、借题发挥的痕迹过于明显,弄巧反而成了拙。《和谐与不和谐》特展因此有些牵强,知识点是有的,但书呆子气十足。

平心而论,奥费主义恐怕只是西方艺术史上一次探险的念头,它在具象艺术的长路走到二十世纪之初时设立过“抽象”这个另辟蹊径的路标,有不少人依照指引跋涉过一程,或受其启发探寻到新路,从此与这个原点相忘于江湖。这样的历史场景似乎有更真实的常态感,与其在今天的草蛇灰线中勉力去搜寻昨日的思想共识,不如把艺术品放回历史的“原境”中——艺术品是艺术家在特定时期理解、陈述、再现世界的方式暨结果,个体化地记录着人类经历的所有变革,统照着客观与主观的所有,其历史人类学的意义恐怕才是艺术深潜的功能与真义,其价值远远超越所谓“艺术性”本身。

定义了奥赛主义的阿波利奈尔1918年在西班牙流感疫情中去世,他曾抛弃诗歌的传统分句形式,尝试用诗句来构成图案,对新诗后来的形式发展影响甚巨。与奥赛主义同时代的中国诗人郁达夫,在1926年写过一首《偶然》,句首的空格是特意为之的,第二段他写:

你我相逢在黑夜的海上,

你有你的,我有我的,方向;

你记得也好,

最好你忘掉,

在这交会时互放的光亮。

2024年12月18日修定于古根汉姆博物馆艾耶·西蒙(Aye Simon)阅览室。

还没有评论,来说两句吧...