人才与城市,正在双向奔赴。

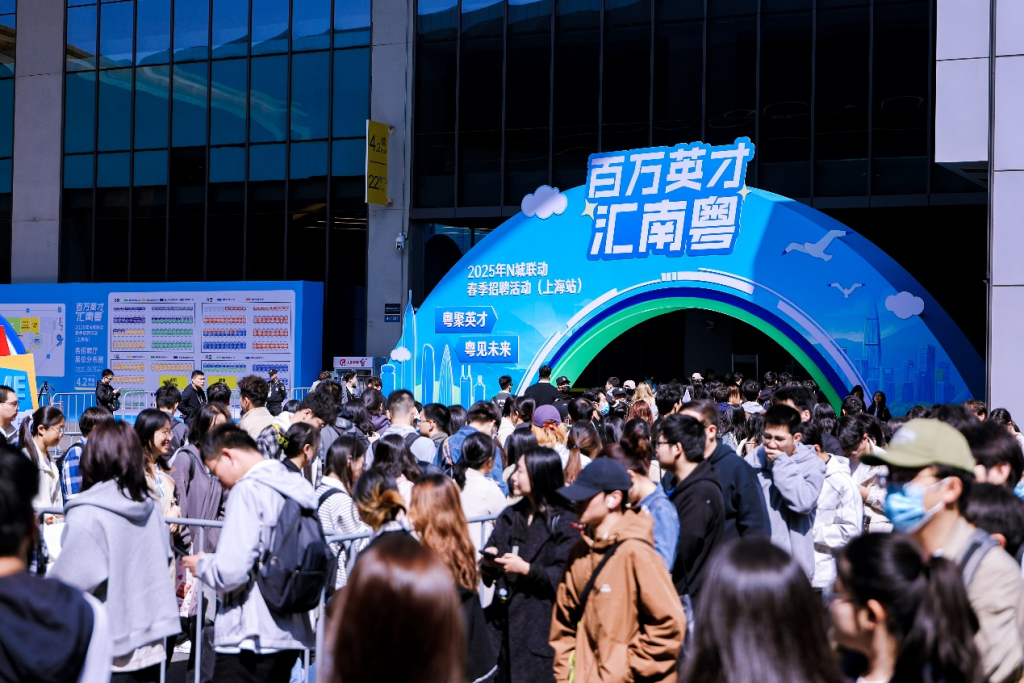

4月13-14日,“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动(上海站)在国家会展中心(上海)举办,广东省携3.5万个高含金量岗位亮相,借力国际化都市上海向全球英才发出加盟邀约。

这是继今年年初广东举办高质量发展大会,发出“百万英才汇南粤”的时代冲锋号,以“2+N”重点招聘活动,面向全国和全球揽才。作为N城联动首场活动的主力,此次深圳携华为、腾讯、比亚迪等751家单位来沪,组成“顶配引才团”,岗位总数3.5万个,其中年薪50万—100万的岗位超4000个,100万以上的岗位超800个。

无论是引才阵容之强大、高薪岗位之多,还是活动规格之高、政策诚意之满,无不体现了广东及深圳“视人才为珍宝”的发展理念,更凸显了抢滩新一轮科技革命和产业变革的决心和信心。

从“孔雀东南飞”到“百万英才汇南粤”,深圳做对了什么?

“百万英才汇南粤”2025年N城联动春季招聘活动(上海站)现场。

01

深圳为何不远千里奔赴上海引才?

深圳与上海,都是数一数二的经济大市、制造大市和外贸大市,也是为数不多同样以“经济中心”和“科技创新中心”为定位的重点城市,堪称“勇挑经济大梁”的存在,共同肩负起引领区域发展、参与国际竞争合作的重任。

同为经济、科技、人才高地,深圳与上海的交流合作,既是两个顶尖城市优势互补、深度合作的体现,也是粤港澳大湾区与长三角城市群联动发展的写照。

当前,外有大国博弈日益白热化的压力,内有新一轮科技革命和产业变革的机遇,再加上经济迈过“爬坡过坎调整期、积厚成势积累期、动能转换接续期”的内在需求,以“国家创新型城市”为核心定位的深圳,亟待招引更多高层次人才,打响未来竞逐战。

这一次深圳到上海招聘,瞄准的正是新质生产力领域,重点为战略性新兴产业和未来产业储备人才。在学历结构上,以本科学历需求是绝对主力,硕士和博士需求旺盛,凸显了深圳对于高学历人才的求贤若渴。

作为中国经济第一大市,上海是名副其实的教育大市和科研重镇,双一流高校数量位居全国第二,大学及以上文化程度人口比重接近4成,其背后的长三角城市群同样高校云集,重点高校数量合计占了全国1/4,每年都有上百万毕业生进入就业市场,堪称名副其实的人才“富矿”。

上海陆家嘴

作为科技重镇,上海以人工智能、集成电路、生物医药为主导产业,汇聚了来自全国乃至全球的众多顶尖人才。目前,上海各类人才总量接近700万人,其中作为科技革命“主战场”的人工智能领域,人才总量已从10万人增加到25万人。

此外,作为国际经济、金融、航运、贸易和科技创新中心,上海既是高水平对外开放的桥头堡、国内国际双循环的链接点,也是全球资源配置和人才流通的中心,无数跨国企业和技术研发中心、海内外高层次人才汇聚于此。

就此而言,深圳到上海招聘引才,既是面向迎接新产业和未来产业提质升级的必然之举,也是依托上海这一国际化平台吸引海内外高端人才的现实需求,更是构建长三角与粤港澳大湾区人才双向流动新格局的积极实践。

事实上,深沪之间本身就有着高频次的商贸和人员往来,这从沪深航线数量就可见一斑。据统计,我国最繁忙的航线集中于北上与广深之间,每天往返深圳与上海、北京的航班分别超过120架次、100架次,高峰时期15分钟一班,堪称航线“公交化”运营。

不只是人员往来,两地企业同样呈现跨地域双向流动的新趋势。华为将全球最大研发中心设在上海,腾讯的长三角人工智能超算中心及产业基地同样布局在上海,比亚迪亦在上海设立汽车新技术研究院和锂电池工厂;而总部位于上海的中芯国际在深圳建设12英寸晶圆厂,复星医药在深圳建设大湾区总部,上海交通大学也在深圳成立了深圳研究院。

人才流动,本身就是正常的市场现象,也是统一大市场下区域联动发展的大势所趋。

近年来,无数内陆省会纷纷前往北京、上海、深圳举办招商引资大会,上海也曾奔赴成都、武汉等中西部地区“反向招商”,香港亦成立“人才引进办公室”,吸引内地企业和人才,深圳以上海为依托吸引全球人才也是同理。

人才资源的合理流动,既是激活创新创业创造活力的重要保障,也是促进区域良性竞争、实现协同发展的重要一环。

深圳人才公园

02

百万英才汇南粤,深圳有何独特优势?

在刚刚过去的2024年,深圳常住人口增加19.94万人,增量位居万亿城市首位。这不是深圳第一次拿下人口增长冠军之位,过去10年,深圳人口从1318万人增长到1799万人,增量近500万人,位居全国各大城市之首。

无数年轻人“孔雀东南飞”,高学历人才同样纷至沓来。目前,深圳各类人才总量超700万,技能人才406万、留学回国人员22万、高层次人才2.6万,对95后人才的吸引力连续两年位居全国第一,常年位居高校毕业生就业首选城市榜单前列。

人随产业走,人往高处走。深圳对年轻人和高端人才的吸引力,根植于其蓬勃发展且日新月异的现代化产业体系,依托于“大企业顶天立地,中小企业铺天盖地”的全方位创新体系,更受益于“来了就是深圳人”的开放包容的社会环境。

作为中国“双料”工业第一大市,深圳正在形成“20+8”现代产业集群,坐拥新一代信息技术、软件与信息服务、新能源汽车、生物医药、智能装备等4大万亿级、4大5000亿级产业,低空经济、人工智能、智能机器人、新材料等新兴产业形成领跑之势。

这从深圳主要工业品产量在全国的比重就可见一斑。当前,全球70%左右的消费级无人机、50%以上的工业无人机,全国1/5左右的新能源汽车,1/4以上的手机、1/6左右的集成电路、1/8以上的计算机整机都产自深圳。

依托于这些高新产业,深圳不仅汇聚招商局、中广核、中国电子等“国家队”领头羊,而且从本土诞生并成长出华为、腾讯、比亚迪、大疆等“科技四大巨头”,在具身智能等前沿领域汇聚了以优必选、逐际动力为代表的“深圳十三太保”。

深圳的企业格局,既有“大企业顶天立地,中小企业铺天盖地”的规模优势,又有“新兴产业串珠成链,未来产业拔节生长”的领先优势。数据显示,深圳国家级高新技术企业超过2.5万家、国家级专精特新“小巨人”企业达1025家、境内外上市企业达576家。

这些产业和企业,正是深圳在全国乃至全球招商引才的最大凭借,也是各类人才在深圳一展宏图的重要舞台。

这一次深圳在上海招聘引才,一次性集中提供3.5万个优质岗位,其中年薪50万—100万的岗位超4000个,100万以上的岗位超800个,涵盖AI大模型、人形机器人等众多前沿领域,就是深圳企业竞争力的体现。

与同能级城市相比,深圳最大的优势在于产业能级更高、产业链供应链齐全、创新体系健全、创投风投机制发达。

机器人在深圳一家企业“工作”

产业能级更高,战新产业和未来产业更为发达,说明在深圳创业就业向上攀登的“天花板”更高,是追逐科技“星辰大海”的重要承载地。

产业链供应链齐全,意味着深圳可以满足不同人才到不同领域的不同需求。很少有地方能像深圳,在“1小时交通圈”内就能聚齐完整的上下游产业链,在不到2000平方公里的土地上就能找到各种各样的人才。

以最为热门的人工智能赛道为例,深圳既有软件层面的大模型,也有硬件领域的具身智能、机器人,更有广义上的智能终端装备,仅人工智能企业就有2200多家,机器人相关企业更是多达6万家,足以满足不同人才的创新创业需求。

创新体系健全,代表着无论是基础研究、技术创新还是商业创新,无论交叉创新、融合创新还是协同创新,都有庞大的施展空间。值得一提的是,深圳90%以上的创新来源于企业,是全国企业研发投入最高的城市,足以说明市场活力之足、创新动能之强。

创投风投机制发达更不用说,作为“大胆资本”的首倡地,深圳建立了全国规模最大的百亿级天使母基金、千亿级引导基金集群,各类股权投资及创业投资基金数量突破1万家,风投创投基金以IPO等形式退出的规模位居全国前列,足以为无数梦想保驾护航。

既能慰藉柴米油盐,又能呵护“诗和远方”,还能探寻“星辰大海”。只要来到深圳,就能在庞大的市场中遨游,寻找真正属于自己的发展方向,带动人生抱负与城市发展的双赢。

深圳市区的引才标语

03

来了就是深圳人,不是一句简单的口号。

衡量一个地方的开放包容度,只要走上街头,听听是否有来自天南海北的口音。深圳就是如此,这是不折不扣的“移民城市”,90%的人口都来自于外地,正是无数外地人支撑了深圳的崛起奇迹,正是他们共同塑造了今天的“深圳人”。

正因为这一点,深圳对所有人来者不拒,不唯地域、不问出身、不求所有、不拘一格。对于大学生等高学历人才,更是不吝真金白银,“送钱送房送户口”,打造“最好科技创新生态和人才发展环境”。

今年开年伊始,深圳出台新政,将应届生求职免费住宿延长至15天,喊出“只收梦想,不收租金”的口号,更将推出“超常规举措”,推动实现“从一张床到一套房”的全方位保障。

事实上,这不是深圳第一次出台类似政策。

早在2013年,深圳就在全国首创公益项目“青年驿站”,为应届毕业生提供免费住宿等服务; 2016年,进一步向新引进入户的人才发放租房和生活补贴;2017年,在一线城市中率先放宽大专学历落户;2019年,针对境外高端人才和紧缺人才推出15%所得税优惠政策。

2022年,面向本科及以上学历人才、产业技师和领军人才配售人才房,价格只有市场价的6成;2024年,首创人才引进入户全流程网上办理,足不出户半小时就能完成落户……

无数个“第一”、“率先”、“首创”,诠释了深圳“视人才如珍宝”的态度,也凸显了一座改革之城锐意创新、不断突破的动力。这些发轫于深圳的人才政策,如今已成为许多二三线城市的政策“标配”,向深圳学习如何抢人和留人,成了许多城市心照不宣的样板范式。

深圳市区

事实上,深圳要做的不只是开拓者和探索者,更是“最好的人才发展环境”。

一方面,深圳不仅有着一线城市最为宽松的落户门槛,而且拿出真金白银,推出各大城市中最为可观的补贴政策和安居政策。

据悉,在深圳,符合条件的新入户本科生可获1.5万元-3万元、硕士可获3万元-5万元、博士可获10万元生活补贴;对于“鲲鹏青年创新创业合作计划”入库项目,最高给予100万元研发资助支持;对来深创业大学生,最高给予500万元的创业担保贷款。

针对“城市居,大不易”的普遍现实,深圳正在构建“一张床、一间房、一套房”多层次保障性住房供应体系,覆盖高校毕业生就业求职、人才安居等方方面面。数据显示,2024年底,累计为各类人才配租保障性住房超18万套,面向人才家庭配售住房近4万套,解决了无数人的后顾之忧。

另一方面,招人不难,难的是留人。真金白银只是第一步,用制度留人、用待遇留人、用事业留人、用情感留人,才是最关键的。

很少有高层次人才会为了“蝇头小利”而长期留在一座城市,真正具有吸引力的是国际化、法治化、市场化的营商环境,“无事不扰、有事必应”的政务服务意识,以及一流的城市治理能力。

同样,面对国内外众多顶尖城市的竞争,选择哪座城市择业创业,最重要的是谁能走在新一轮科技革命和产业变革的前沿,谁能提供更多有前景有吸引力的就业岗位,谁能为人才提供探寻星辰大海的无限可能。

人才与城市总是双向奔赴。过去40多年来,无数年轻人“孔雀东南飞”,助力深圳从一座边陲小镇成为具有全球影响力的国际化大都市;未来,“百万英才汇南粤”,还将继续为深圳锻造新的鹏程之翼。

还没有评论,来说两句吧...