版画和绘画这两种媒材,原本有显著的差异。但在雅俗之界限日益模糊的明清时期,两者之间却有越来越密切的交流互通关系。明代的《十竹斋书画谱》(1619—1633 年 间刊行)可说是版画与绘画交流的重要例证。本文经授权节选自《耳目之玩:晚明图谱与文学插图版画》(浙江大学出版社)。

版画和绘画这两种媒材,原本在技法、材料、表现形式、使用与流传范 围等方面都有显著的差异。但在雅俗之界限日益模糊的明清时期,两者之间 却有越来越密切的交流互通关系。绘画作品固然可以成为版画图样模式的来 源,版画能够大量生产的特性,加上明清蓬勃发展的印刷出版活动,也使它 成为传递绘画图像或知识的利器,使得原先只能为少数人所珍藏,流通与观 览十分有限的名迹得以广泛流布,转而成为学习、创作绘画时的资源。学者 指出,明清之际如石涛、八大山人等风格独特的画家,画风可能即受到版画 的影响。另外,部分知名画家参与版画图稿的设计,也使两者之间的距离逐渐拉近。

由胡正言主编、金陵十竹斋所刊行的《十竹斋书画谱》(1619—1633 年 间刊行),向来以其在饾版彩色套印技术上的创新,以及因为能做到随类赋彩、 得以更为如实摹拟绘画的效果而著称,可说是版画与绘画交流的重要例证。 从版画本身发展的角度来看,突破刀刻版印的限制、忠实重现绘画的复杂效果, 固然是不可忽视的成就;但是版刻终究难以真正取代绘画中笔墨挥洒的细致变化,而且若是完全以模仿另一种媒材为目标,也可能泯没了版画作为一种 表现媒材独具的特性。《十竹斋书画谱》的成绩难道真的以此为限?它是否也能呈现出版画自身的独特效果?其风格特色究竟为何?

新技术的开发总是因应于内容的需求而来。我们必须要追问:《十竹斋书画谱》的性质为何?它的内容对于这套版画图谱的设计与呈现,又带来怎样的影响?

关于其性质的界定,在前人的研究中,除了强调其套印技术开发出新的 版画形式之外,几乎都毫无例外地将之归入“画谱”的范畴来讨论。王伯敏称之为“带有教材性质的画谱”;张秀民亦说“初学画的人奉它为临摹范本”;小林宏光在分析明清之画谱时,亦不可避免地提及,将它归为“复制名画集”。这些经由版刻印刷而复制的图像,固然必定可以作为读者学习及模仿的对象, 但它其实包括《书画册》《兰谱》《梅谱》《竹谱》《墨华册》《石谱》《翎毛谱》《果谱》八种画谱, 内容多样,出版时间又有先后之别,各本的体例也不相同,似乎仍应就各本的状况个别加以厘清,结合形式与内容的研究, 才能真正看出其特色,这正是本章希望解决的问题。

一、遵循画谱传统:《兰谱》及《竹谱》

《十竹斋书画谱》既具有画谱之名,其形制上亦不可避免地与版刻画谱的传统有所关联,下文将先尝试厘清性质和画谱最为接近的《兰谱》及《竹谱》 具体之内容与意义。

《兰谱》是八谱中形制最特殊的,带有浓厚的指示画法进程之意。在“兰谱序”之后,首先是“起手执笔式”,画面为指导执笔的姿势,并列举出辑选、 同校者的名单,而后逐步指引由画叶至加花的画法,甚至还标明落笔的顺序, 并以墨兰和双钩两个系统,画出兰花之俯仰、并蒂、半吐、绽放等各种姿态, 以及在风晴雨露中的四时变化,连地下点缀的苔草画法都一一图示说明,偶而也见穿插“学者先将此五笔习熟然后交搭左右皆同”等具体的指示,其立意显然是为初学者提供循序渐进的自学路径。

除了分解各单位造型的画法之外,又附有十八幅临摹前人所绘的完整兰图,以墨兰为主,也收录设色及双钩画,则为进一步列举出全幅构图的多种可能。这些兰图虽也和其他各谱的内容一样占双面全幅,但并未加入题咏的诗文。事实上,出现于《兰谱》中的文字并不多,除了序文之外,均为说明所绘局部姿态或画作之题目,也显示出和其他谱中极力追求诗、书、印之精美效果的态度有所出入,而较接近于直接承续一般画谱的传统,以逐步呈现 系统性的绘画技法为主要考虑。 从以兰为主题的画谱传统来看,在十竹斋的《兰谱》出版之前,金陵荆山书林 1597 年刊行之《夷门广牍》丛书曾收录另一本兰谱:由周履靖编绘之《九畹遗容》;1620 年杭州集雅斋印行的《新镌梅竹兰菊四谱》,则与无明确纪年的《兰谱》约莫同时。比较这三部作品,同样是以图版为主体,呈现由绘叶画花的基本造型至全幅构图,乃至各种意态的表现方式,也都兼收墨兰 与钩勒两种风格,但《九畹遗容》中之全幅画作,仍为以实际例证导引如何 将兰与竹石等搭配,或画出在迎风、微雨中不同姿态的用意,甚至将画法编成易诵易记的口诀列于卷首;集雅斋刊行的《兰谱》于画作本身虽无突出之处,但其中有数幅加上五绝或七绝的题诗,形式已近于册页绘画,加入一种供人欣赏的意趣。

相较起来,十竹斋《兰谱》拟似绘画形式的努力显得更为突出。一方面, 全幅画作在书中所占的比例提高,又从单面扩大为双面;另一方面,十八幅作品虽有不同品种,以及雨露风晴等姿态变化的考虑,却都特别标举为临自著名画家之作,乃是各自被视为一幅完整的画作来处理。不过,经由版画转译的画风,由于版刻毕竟无法完全重现用笔的效果,已难分辨出画家各自的风格特征,而被临仿者统一化了。

值得注意的是,它与个别画家的风格虽无明确的联系,但仍显示出对绘画传统之概念的意识。周履靖在《九畹遗容》中说“师宗松雪,方得正传”,但并未刻意临仿其画迹;集雅斋之《兰谱》收有一幅《仿子昂笔意》,这也是谱中唯一标明乃根据前人之作的;而十竹斋《兰谱》的全幅画作,则始于《临赵子昂风兰》,可看出晚明画谱中对墨兰画法“正统”的概念一脉相承。

十竹斋之《兰谱》随后更收录多位明中期后以吴派为主兼及松江地区的非当代画家之作品,即似欲展现在此传统下的承继发展,亦可看出前代吴派画风在金陵地区的深远影响力。

而且,十竹斋《兰谱》的内容虽仍以墨印为主,墨色却已可呈现出浓淡之别, 应为使用饾版的技法分版套印而成,甚至在同一笔之中都作出深浅不一的渐层,因此更接近绘画笔意的效果。谱中也已出现三幅具浓淡变化的设色之作,但从套印技法来看,只在分版之后各自作出晕染的部分,并未出现于同处叠印多版之复杂设计,数量又少,似乎仍为技术发展的早期。

此外,令人费解的是,在《兰谱》上册之末收录了三页折枝墨竹,其中 一幅并题名《竹枝》,不但表明兰、竹二谱的关系密切,也显示出其形制之不确定。再加上收录之画作都非出自当代人,又完全未见题咏诗文的形制大异于其他诸谱,我们似可据此推论,未纪年的《兰谱》很可能为十竹斋较早期的出版品,或许早于 1622 年左右印行的《竹谱》。

无论如何,可能都是于 17 世纪 20 年代初由集雅斋及十竹斋出版的两本《兰谱》,基本上均承袭了《九畹遗容》循序指导画兰的编排方式,谱中并未具体提出画兰的理论,但供人玩赏的功能更为凸显,尤其十竹斋《兰谱》得力于技术上的突破,达到更接近绘画的效果,如此一来,毋须以文字说明笔墨的使用,即可直接传达作画的方法,同时也可作为独立的绘画来欣赏。

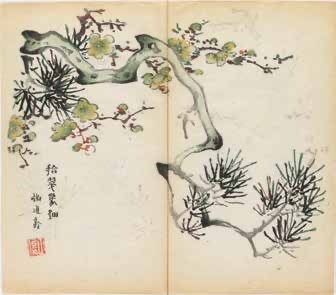

与画谱传统相关的还有约刊于 1622 年的《竹谱》。十竹斋刊行的竹谱全名为《梨云馆竹谱》,梨云馆应为金陵当地的书坊, 其主人王缘督也曾为《书画册》题咏诗文,可见他与胡正言应有往来,由十竹斋刊行的《竹谱》却冠上梨云馆之名,似乎暗示彼此有合作的关系,但详细的情况则尚未发现有进 一步的资料。

《竹谱》也和《兰谱》一样是由“海阳胡正言曰从氏辑选”,谱中首先收录了程宪所著的《写竹要语》《写竹括》,提示画竹的笔法运用及造型要点; 《写竹说》则详述墨竹源流发展,三篇均以行书写就印成。而后是《名公竹谱题字》,亦即在二十幅描绘竹之各种形貌姿态的画作之后,由多位文士名流分别以楷、行、草等书体加以题咏。最末又附有起手式,将画竹的基本训练分为竿、节、枝、叶四部分,各有三字一句的口诀及技法示范。在全谱的结构上,虽非如《兰谱》之循序渐进,而以完整的画作及题咏为重心,仍具备了一般画谱的要素。

从画谱传统加以考察,本谱的内容实根据由程大宪编绘、于 1608 年初刊之《雪斋竹谱》增删润色而成。谱中所收程大宪的三篇文章均直接抄录自《雪斋竹谱》,只是将出现的前后顺序加以调整,且略有删节,起手式及口诀也 都是出自程大宪谱中,而经过一番整理汇集的手续。1 事实上,《雪斋竹谱》 中也有规抚前人作品的痕迹,2 类此抄袭前作的情形可能是与晚明“以述为作” 的风气有关,也不独画谱为然。3 除了时代相去不远之外,程大宪为休宁人, 又曾在金陵活动,不但善于画竹,也长于篆刻,4 都与胡正言有许多共同之处, 目前虽无直接线索看出两人是否曾有交游,但胡正言选择以《雪斋竹谱》为 底本也是不难理解的事。

在此二谱之前,明代至少已有《高松竹谱》(约 1550 年刊)及《淇园肖影》 (约 1597 年刊)两种竹谱行世,5 均整理出易于记诵的口诀协助初学者熟习,也有丰富详尽的图解,说明如何画竹的各个局部,或交枝叠叶、构图布置的 方法,注重观察竹本身成长之生理形态,但并未提及如何画出竹与周遭自然 环境的配合。

《雪斋竹谱》则更扩充了画谱的意涵。其卷上标举出“四景十二种”为 写竹之楷式,以双面大幅描写竹在风晴雨露、烟云雪月中的不同姿态,已是 完整画幅之构图,卷下对各种情境下竹姿的描绘更冠以“映日”“拂云”“结 盟”等深具文学意涵及趣味的名称,相较于《高松竹谱》或《淇园肖影》中 用来称呼组织枝叶之画法的名目,如“四鱼竞旦”“乌鸦出林”等,因其形 式上与自然界现象之拟似而定名,显示出更为重视画作中的文学意境。由描 绘竹与外在环境之搭配的图例,在全谱中所占之篇幅比例过半,似乎也可看 出画谱内涵意义的转换。事实上,《高松竹谱》或《淇园肖影》所归纳之画 法之命名及口诀,都近于职业画师传递画法的立意及方式,至《雪斋竹谱》 则加入了文人感兴趣的文学意涵。

《梨云馆竹谱》亦承继了《雪斋竹谱》的立意。谱中对墨竹画的阐释及 画诀均承自后者,并无欲在理论上有所建树。起手式部分篇幅不多,系统也 难称完备。全谱的重心显系放在图咏对照的二十幅画作之上。这二十幅作品 都出自当代名家,虽已难见像《兰谱》中呈现前人绘画传统之用意,但每幅 均题有如“喜霁”“石床”等两个字的题名,各自呈现出竹在不同气候或环 境中的姿态,由遣词用字刻意对偶、出现在此之前的竹谱所无的题咏、其诗 句内容亦依其题名而发挥及以松、菊、梅、兰题材搭配画竹来看,文人的玩 赏意味十分浓厚,已不只是希望能忠实再现自然或追求笔墨表现的用心,而 欲塑造出一种文学性的抒情气氛。

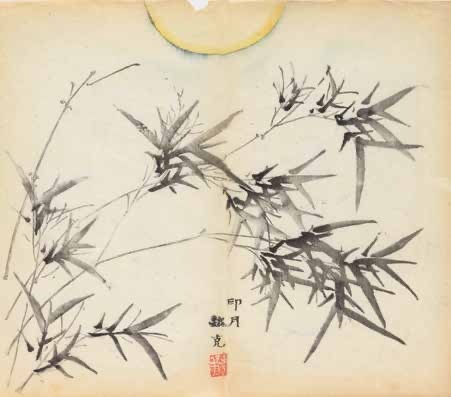

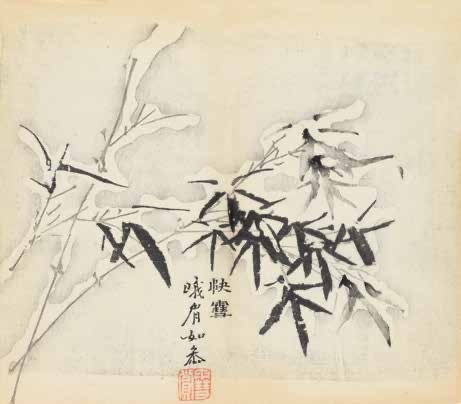

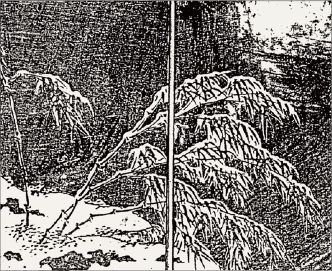

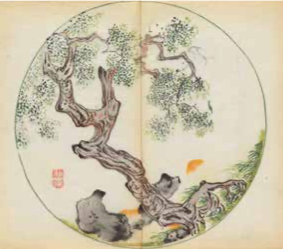

除了立意之外,十竹斋的《竹谱》在题材上也多半承袭自《雪斋竹谱》, 只是《雪斋竹谱》兼收对折枝及全株竹之描绘,十竹斋《竹谱》则只见折枝之竹, 这是通贯于八谱的相同取景方式。即使出自不同画家之手,在构图上仍受到《雪 斋竹谱》的影响。如《印月》将半轮明月置于全画中央上方(图 2-1),即与《雪 斋竹谱》的《映日》(图 2-2)相似;《快雪》的竹干由左向右上方斜伸而出, 丛叶似因积雪堆压而下垂,背景则笼于墨色之中,以衬托出白雪皑皑(图 2-3), 也和《雪斋竹谱》中的《雪竹》(图 2-4)类近,似乎在表现折枝墨竹时已 隐然有构图的格式可循,即使由不同的人绘稿,仍会受到此既定模式的制约, 可见十竹斋《竹谱》仍有诸多取法于画谱传统之处。

图2-1 《 印 月 》, 十 竹斋《竹谱》,剑桥 大学图书馆藏本

图2-2 《映日》,《雪斋竹谱》,台湾图书 馆藏1608年原刊本

图2-3 《 快 雪 》, 十 竹斋《竹谱》,剑桥 大学图书馆藏本

图2-4 《雪竹》,《雪斋竹谱》,台湾图书 馆藏1608年原刊本

除了画谱传统之外,我们也必须观照十竹斋《竹谱》从绘画传统中汲取 的养分。十竹斋《竹谱》中虽有部分设色的画幅,而且在色彩表现上也做到 细致的晕染效果,但基本上仍以具浓淡变化的墨竹为主,与绘画风格之趋势 若合符节。事实上,若从绘画传统考虑,元代的墨竹画即已出现强调抒情气 氛及文学性的特色,这传统在明代也未中断, 但在同时期的版画竹谱中,往 往只以绘画技法的传授为其主要宗旨,较少见到凸显此特点者,十竹斋之《竹 谱》对墨竹画中文学性抒情意味之强调虽是延续《雪斋竹谱》而来,但由于 技术上的精进,而能达到对氤氲气候变化之表现,因此可说是又迈进了一步。

综上所述,《兰谱》及《竹谱》在形制与内容上,与画谱传统的关系仍很密切, 但相较于当代其他同样题材的画谱,重心已由指导画技逐渐转移至突出独立 欣赏功能之趋势,而且即使提供画稿的画家不只一人,亦在以刻印转化为版 画后统合为类近的风格,可见胡正言并无意于再现原先绘画风格的多样性, 从《竹谱》呈现竹与自然环境之各种融合的体例来看,他显然更着意于表达 画中之文学意境,在画谱传统中增添了新的因素。再加上饾版彩色套印技法 的运用,使其能达到更近似于绘画的效果,对作为习画规范或纯粹欣赏这两 种功能的发挥都有所帮助。

二、画谱融汇画意:《梅谱》及《翎毛谱》

本章一、二部分所讨论的两类作品,都是在《十竹斋书画谱》出现之前 即已有不少相同题材的画谱行世者。第一部分中的两谱仍保留了传统画谱的 形制及功能,而下文所处理的《梅谱》和《翎毛谱》,与稍早出版之其他谱 录的关系则较为疏远,以下将分别加以探讨。

在各种题材的版画图谱中,梅谱出现的时间最早,如今仍传世者数量也 最多。南宋的《梅花喜神谱》中只有梅态,成于元至正年间的《松斋梅谱》(约1349—1351)则已包括画梅理论及技法口诀,且树立以墨梅风格为主的标准, 此不仅是因印刷技术上只能印出墨色的限制,实与文人画理论影响下,重视 笔墨之表现有关。到了明代后期,更先后有伪托的《华光梅谱》、汪虞卿《梅 史》(1588)、刘雪湖《雪湖梅谱》(1595)、《夷门广牍·画薮》收录之《罗 浮幻质》(1597 年于金陵印行)、1607 年刊行的由王思义所编之《香雪林集》 以及参与十竹斋《梅谱》题咏之山阴沈襄所著的《小霞梅谱》等墨梅图谱问 世,可说盛极一时。其中固有承袭传抄之处,在此传统中亦涵括了实际技法、 姿态描写、绘图口诀及相关艺文记事等多种内容。

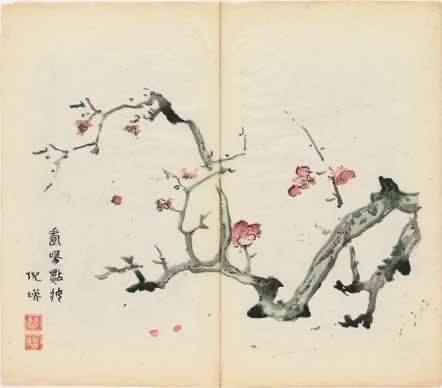

十竹斋《梅谱》亦与本章第一部分所述之两谱一样,标明是由“海阳胡 正言曰从氏辑临”。由于地域及刊行年代的接近,胡正言必定不难接触明代 后期的这些画梅图谱,但他未依循传统的格式,《梅谱》中不再出现如《兰谱》 及《竹谱》之指导基本绘画技法的起手式或口诀,而只有二十幅以梅花为主 题的双面全幅画作,配上名士所书之题咏,在形制上并未直接承继绵长的梅 花画谱传统。

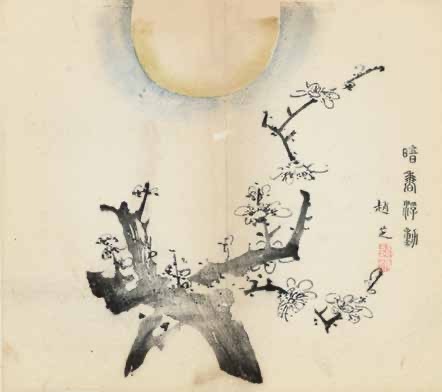

若进一步观察《梅谱》体例的设计,实与《竹谱》中异于画谱传统之全 幅画作部分息息相关,文学意涵浓厚。就题名部分来看,各幅均有四个字的 题目,分别出自文学传统的典故,或有比拟为高洁文人之意涵, 又以小字注 明画面所描绘的内容,包括成长的历程(如早、老、枯、落),在不同气候 中的姿态(如风、雪、月、烟等)以及与周遭环境(如过墙、倚石、临水) 和其他植物(如松、竹、兰、杏花、茶花等)的搭配方式。

图 2-5《暗香浮动》,十竹斋《梅谱》剑桥大学图书馆藏本

图2-6 《寿阳点妆》,十竹斋《梅谱》,剑桥大学 图书馆藏本

其内容、题名与画幅的配合方式颇为细腻,如《暗香浮动》语出北宋林 和靖诗句“暗香浮动月黄昏”,画面即是以一轮晕黄明月与老梅枝干相映, 副题为《月某》(图 2-5);《寿阳点妆》为南朝宋武帝寿阳公主因梅花偶 落额上而始有梅妆之故事,副题乃《落某》,所绘即是凋落的梅花(图 2-6)。 观看此谱固可只欣赏画作,但若能熟悉所绘文学典故,则能有更深一层的认识,这是属于文人的趣味。相较于其他梅谱倾向展现梅花本身枝干及花蕊姿态的 传统,更显示出其与文学传统关联、注重意境表达的特色,亦代表玩赏趣味 凌驾传授绘画技法的用意。

谱中描绘主题之取景方式以折枝为主,画面物象疏简,用意不在呈现花 园一角生机繁茂的景致,而是突出梅花的各种风韵姿态,做法上接近自明代 中期以来,花鸟画家喜爱采用的“百花图卷”或“花卉图册”形式中描绘单株花卉偃仰之姿的方式,此种仿册页形制、近景构图的画页,其实也最适合 于文人之间互相传递玩赏。

此外,谱中所画的梅干往往不勾轮廓线,而是以浓墨染成,圈花点叶的 技法也依循墨梅画的传统,这是绘画潮流所趋,其实也与大部分梅谱并无二致,只是无论以彩色套印或仅具墨色者,均有细致复杂的浓淡变化及晕染效果, 仍为它超越其他作品最突出的特色,也使其得以达到接近绘画中花卉册页的表现。

若具体考虑《梅谱》与当时绘画之间的关系,我们确实可在年代相近的著名墨梅画家陈继儒(1558—1639)的画中看到十分相近的表现。试以《梅谱》 比较兰千山馆藏《梅花册》 中的数开,虽然《梅谱》中的浓淡晕染仍无法完 全传达绘画中笔墨表现的微妙变化,横宽纵短的形制也略见差异,但它的取景角度、构图方式都与后者十分类似(图 2-7),显然受到这类绘画的影响。 相较于晚明时刘雪湖等继承王冕“万蕊千花”传统之繁密构图,《梅谱》显 然更接近孙克弘、陈继儒等“疏瘦”一派风格,此种选择固然与图谱篇幅之 限制有关,实亦因为全谱所追求的原是一种清疏淡雅的风格。

图2-7.1a 《拾翠为钿》,十竹斋《梅谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-7.1b 陈继儒《梅花册》之第一开,台 北故宫博物院藏

图2-7.2a 《冰妃写照》,十竹斋《梅谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-7.2b 陈继儒《梅花册》之第五开,台 北故宫博物院藏

但在陈继儒之墨梅画中,由于用笔速度慢,墨色又轻淡,呈现的是含蓄 内敛的风格;《梅谱》的部分画幅加入清新雅致的设色,增添了视觉上的悦 目之感,则又比纯粹的文人墨梅画多了一分清甜之趣味。

再说,明代梅画除了继承传统文人画风对笔墨的兴趣,对描写自然的关心已转向画面形式与气氛之经营,也再度开始重视南宋已出现之对搭配背景 的描写,往往赋予画作抒情的意味,《梅谱》的意趣与之也很接近。此外, 为《梅谱》创作画稿的画家虽有多位,彼此画风亦未必相侔,但谱中的版画 风格俨然无异,显示出《梅谱》与绘画的密切关系并非建立在和个别画家风 格的联系上,整体仍呈现出一致的风貌。这可能是因为当在版画中仍无法完 全再现细腻笔墨效果的差别时,于如此简易之小景构图中原本不易区别各自 的风貌,而在制作成版画时必定又经过一番统整的工作所致,何况各幅之题 目和内容早已决定,能发展的空间自然便少了许多。十竹斋的八谱虽未必都 是先订好各幅题目后才着手绘稿,但在版画成品中都呈现同一谱中风格一致 的现象,应也可作如是观。

至于翎毛画谱的刊行,虽然不如梅谱之多,今日至少仍可见到在十竹斋《翎毛谱》之前出版的《高松翎毛谱》(1554)及《春谷嘤翔》(收入《夷门广牍·画 薮》,约 1597 年刊行)传世。二谱均明显代表职业画师以归纳编写口诀,逐 步分解起手式,刻意描绘禽鸟飞、鸣、啄、相顾等各种姿势的步骤,指导初 学者入门画技的作法。而十竹斋的《翎毛谱》则去除口诀和起手式,只保留 以禽鸟为主题的画页,并附上题咏。

就画页部分来看,十竹斋《翎毛谱》虽未特别标举所画内容名目,但其 实和另外两谱同样是以禽鸟栖止或翱翔于折枝花卉之中、岩块之旁、草地之 上的近景方式呈现,画中鸟的数量最多不过两三只,意不在描绘活泼热闹、 生机盎然的自然世界,反而特意安排相异种类的禽鸟,作各种不同的巧妙姿 态变化,其展示各种姿态、情境的用意很明显。绘稿的凌云翰在受托绘作全 部共有二十幅之多的画稿时,显然欲从经营此点来力求各幅的变化。他在画 稿中尤其喜欢刻画鸟儿扭转颈脖,或舐羽,或啄虫,或相亲的姿势,因为这 个动作牵涉较多肌肉的运动,能使画面较为活泼,描绘上也更可看出画家的 功力。

二十幅画作中设色者只有八幅,另外十二幅则仅具水墨,而且不论禽鸟 还是折枝花卉的部分,主要均以没骨写意的风格画成,借墨色的浓淡变化而非细密之线条来描绘物象,此与自明代中期以来,由吴中文人画家所倡导的 写意花鸟画风之趋势相同。 从《高松翎毛谱》中即已经显示出此种风格之倾向, 只是当时的印刷技术无法再现水墨晕染的效果,而只能以黑白块面的对比来 转译。

《翎毛谱》和《梅谱》均舍弃直接跟随既有的画谱传统,而只保留描绘 全幅画作的部分,凭借得以表达墨色浓淡效果之技法,成功地模拟了当时册 页形式的绘画风格,所以杨文骢在“翎毛谱小序”中指出:

有胡曰从氏,巧心妙手超越前代,以铁笔作颖生,以梨枣代绢素, 而其中皴染之法,及着色之轻重、浅深、远近、杂合,无不呈妍曲致, 穷巧极工,即当行作手视之,定以为写生妙品,不敢作刻画观。

可见当时人即已明显意识到其模拟绘画的用心,也从这个角度给予了很 高的评价。不过,版画的刻绘无法流利婉转如画笔,当我们细观《翎毛谱》 中的禽鸟,它们不免仍会显得有些僵硬,无法表现出灵动的笔墨及姿态。版 画若是只以模仿绘画为最高鹄的,势必永远略逊一筹,所以对十竹斋作品而言, 尝试去开发出属于版画自身的特色,遂成为重要的课题。在以下两部分的讨 论中,即希望将焦点投注于此。

三、取法绘画形式:《书画册》及《墨华册》

从《书画册》和《墨华册》的名称即可看出其有仿效绘画册页之意。在 前两部分的讨论中,我们已经指出十竹斋图谱于形制及风格上皆与明代册页 画关系密切,此处所要处理的二谱亦不例外,但二谱之间又略见差异,在下 文将尝试分疏其性质。

《书画册》的内容涵盖甚广,可说是《书画谱》的缩影,包括兰竹、翎毛、 花卉、奇石与果物等,与其他各谱有所重复。它亦为八谱中首先刊行者,很可能是因为原先只以单页流传于友朋之间,当“广绘刻而为书画谱”时, 尚未 有依题材分别作系统性印行的打算,乃如同随兴画就的成套册页绘画,杂收不 同题材,画稿亦出于多位画家之手,以清雅的设色、细致的浓淡变化,表现出 写意之画风,再加上诗文题咏,全谱如同书画对册的形式。关于《书画谱》与册页形式、写意画风的联系,前文已多所论述,在此亦不多作说明。

《墨华册》之题材同样比较多元,包含其他各谱的内容,而其没骨写意 风格及近景构图也接近绘画,但它在模拟绘画形式的同时,亦加入了装饰性的设计。

图2-8 《栀莲》,十竹 斋《墨华册》,剑桥大学 图书馆藏本

谱中最明显的特色在于对边框的处理:相较于其他各谱直接于空白纸面上绘作书画的做法,其画幅的部分均在四周加上圆形框围(图 2-8);诗文题咏亦有以绿色竹干牵连而成的外框,左下角并特别标示为“十竹斋琅玕笺” (图 2-9),亦即为书写于笺纸上之意。仿效书笺的情况,也出现在各谱之前的序文部分。每篇文字均曾先以朱丝栏画出界格,收录于《果谱》中之“题十竹斋画册小引”,并加附“古八行”的耳题,都令人联想起笺纸。十竹斋原本也经营笺纸之制造,这样做或许是带有宣传的用意。无论如何,设计精巧又具雅致设色的仿竹节界格,使原本朴素的文字部分更增添了几分趣味。 画稿部分的圆形边框则显得更为特殊。约莫同时出版的《张白云编名公扇谱》(《八种画谱》之一)画面有折扇形外框,但扇面画在明代十分普遍, 显然是取法于绘画的形式,并不足为奇。而绘画中虽也有接近的团扇形制, 却非如此几何性的正圆形,因此在构图上与方形的册页差异不大,何况自最流行的南宋时期之后,团扇形式已很少见。

图2-9 《梅华》之题咏《十竹斋琅玕笺》,十竹斋《墨华册》,剑桥大学图书馆藏本

图2-10 《太湖石》,十竹斋《墨华册》,剑桥大学图书馆藏本

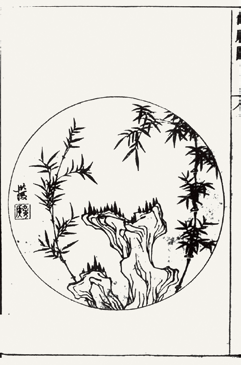

《墨华册》因加入圆框,势必将影响其画面之构图,往往必须考虑平面形式布列的设计,但每个画家的因应方式却不相同。其中以竹石、芝草为主题之数幅,因为将物象集中于画面中央,画幅是圆是方似乎并无任何差别(图 2-10);折枝梅、菊及果物题材(图 2-11)则由一角出枝,利用分叉枝干沿 圆形边缘伸展,框围出全画的空间,虽已意识到边框的存在,仍尽量处理成类似单一折枝花卉之册页画的形式;高阳绘稿的两幅树石图也似庭园一角, 但倾侧地面与盘错之枝干各自沿着圆框布列,而又相互对应,对边框的意识 更强(如图 2-12);高友所画的四张花卉亦有相近的处理手法(如图 2-8), 但他更加远离描写自然之意,径取花形一大一小的两种折枝花卉,依上下或左右方向布排对应,其将花卉视为纯粹构图元素,安排在平面之上的趋向又更加明显,因此装饰性格也更为突出。

图2-11 《石榴》,十竹斋《墨华册》,剑桥大学图书馆藏本

图2-12 《古桧》,十竹斋《墨华册》,剑桥大学图书馆藏本

崇祯年间的戏曲小说插图常分成正、副两种,正图为与故事内容相关之人物版画,置于方形边框中;另一面的副图则另加上正圆形之框围,画的则 是和文字内容完全无关的花鸟、山水或博古题材,而且往往出自当代名家的 手笔,如1631年李廷谟刊本《西厢记》,即收有署名陈洪绶、蓝瑛、魏之克等画家之画稿(图 2-13),该本中甚至连攸关情节的正图亦绘于圆框中,显 示出装饰欣赏的功能已经凌驾于叙事之用意,对边框的存在也有强烈的意识。 十竹斋《墨华册》的形式也应置于此一风尚中来看。

图2-13 李廷谟刊本《西厢记》插图,中国国家图书馆藏1631年刊本

图2-13 李廷谟刊本《西厢记》插图,中国国家图书馆藏1631年刊本

《书画册》和《墨华册》皆取法于册页绘画的形式,也均以当时流行的写意风格描绘多种题材,但后者特殊的边框设计更导致装饰意趣之突出,显得与纯粹的绘画传统有些游离。这个因素在下将讨论的《石谱》及《果谱》中, 可看到有进一步的发展。

四、创造版画新意:《石谱》及《果谱》

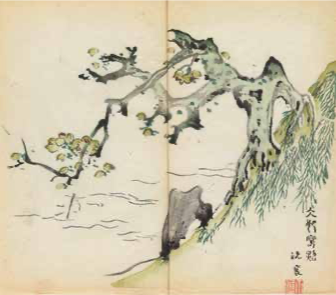

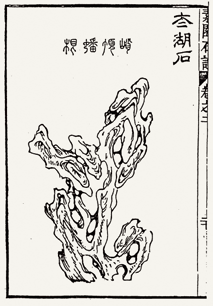

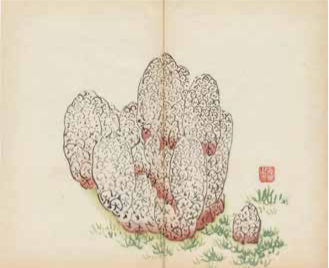

无论兰竹、花卉或翎毛,在图像描绘的传统中都是习见的题材,因此前述各谱与绘画及图谱的关系或有远近之别,却很难忽略。而本部分将探讨的《石谱》和《果谱》,从所绘主题的角度考虑,不及其他各谱普及,但也就因此较不受图绘传统的制约,从中更能清晰反映出晚明人的美感趣味。配合纯熟的技术,其画面风格亦得以表现出属于版画自身的特色。以下试分别论述之。 《石谱》的内容乃是描绘二十块品种、姿态各异的奇石,或点缀苔草, 如同置于庭园之中;或配以底座,像是放在几案之上。它既非依傍植物以点景, 也未作为堆叠崇山之元素,而是突出个体,使之成为独立欣赏的对象,这显然反映了收藏与玩赏奇石的兴趣。无论是将它作为园林布置的主角,或几案摆设的文玩,对奇石之爱好在北宋即已完全成熟,徽宗之“花石纲”既为人 所艳称,苏东坡、米芾等文人的好石之癖,尤为后世文人所津津乐道与汲汲追仿。

明人对奇石的喜好即反映于对文房清玩和庭园设计的高昂兴趣。高濂于 《燕闲清赏笺》(1591 年序)中说明书斋里的四季陈设时,提及在将美人蕉、 兰种于盆中后,还当佐以奇石,这些盆栽“俨若隐人君子,置之几案,素艳 逼人......可入清供”; 1 金陵画家胡宗仁偶得奇石于园中,以其形类九华,遂 名之为小九华,置诸棐几赏玩,并“如东坡先生仇池石故事,手自为记”, 此事俱见于晚明时期金陵地区的重要笔记《金陵琐事》及《客座赘语》中, 前者甚且抄录《小九华石记》之全文,可见其被视为风雅之事而在艺文圈中 广为传诵,2 由此亦可看出赏玩奇石在他们生活中所扮演的角色。

“叠石”亦为江南园林设计中十分重要的一环。王世贞(1526—1590)《游 金陵诸园记》中,以金陵与洛阳之庭园比较,认为洛阳因无石,所以不如金陵。3 计成的《园冶》(完成于 1634 年)在论园林的部分以假山为主,而且特别说 明选石之法,可见石在园林中之重要性。4 而且至少自嘉靖之后,营建与游览 园林已经成为文人生活中不可或缺的一部分,5 因此也促进了赏石的风气。作 为堆叠假山、庭园摆设与几案清供的奇石,虽会因用途的差异而有形体大小、 质料结构之不同考虑,但基本上均是追求形状之奇特突兀,透、漏、瘦、皱 的玲珑姿态被当作鉴赏的重要标准,而玩赏奇石小景即如同神游于自然山水 之中,其想象空间与徜徉心情亦无二致。

好石的文人在欣赏、收藏之余,不但为之题咏、写记,更进一步广泛收 集各种奇石的产地、采法、形态、色泽等编为谱录,并加以品评,以公诸同好。 这类谱录以南宋杜绾的《云林石谱》最著,在晚明至少有金陵周履靖《夷门广牍》 及常熟毛晋汲古阁两种刊本,二者流传应该都很广。6 成书较后的《洞天清录》《格古要论》等书,亦有关于鉴赏异石的篇章,此外,刊于明末之计成《园冶》 的“选石”或文震亨《长物志》的“水石”卷中,也介绍了多种适合布置园 林或作书斋陈设之用的石。但这些谱录均无附图,直到明末云间林有麟自撰 家刻的《素园石谱》(1613 年刊),方采集见于往籍之石百余种,具绘为图, 而再缀以前人题咏以成书。1

《素园石谱》中所图之石多占双面全幅,偶见只占单面者,主要乃借线 条来刻绘各种怪石的奇崛形貌、皴纹与质感,他也意识到“图绘止得一面”, 无法完全呈现石面崚嶒起伏的丰富变化,但也只能做到“或三面四面俱属奇观, 不能殚述,则有名公之咏歌在”,2 于其后附以诗文题咏或叙其来源,以文字 补充说明。或许因为这些怪石多出自前人旧藏,画面上的题字亦采用篆隶体, 以衬托出其盎然的古意,但诗文题咏部分则为格式化的楷书。他并于“凡例” 中指出该书收录奇石的标准为:

石之妙全在玲珑透漏,设块然无奇,虽古弗录;帙中所录皆小 巧足供娱玩,至于叠嶂层峦、穿云参斗,非不仰止,然非尺幅可摹, 姑置之。

十竹斋《石谱》亦继承此标准,以善画石著称的高阳所绘制的画稿中,3 并未见描绘石的高耸崇峻之势,而是致力于状写其玲珑剔透之态,并且无论 是水墨或设色的画幅,因为能够表现出墨色浓淡的变化,有助于制造立体幻 觉的效果,其前后通透的层次感便比《素园石谱》突出(参见图 2-14、图 2-15)。

图2-14 《太湖石》, 林有麟《素园石谱》卷二之二十,日本大村西崖据1613 年原刊本复制

图2-15 《突兀》,十竹斋《石谱》,剑桥大学图书馆藏本

谱中诸石均非出自前人著录之收藏品,亦未赋予研山、砚屏等实用性的 功能,既不像之前的石谱那么强调文化传统的典故,也不是经由文字叙述的 形态想象绘就,应是从可见的奇石中揣摩得来。各页画幅并未一一标示内容, 由其后的题咏虽可略知所画品种或特色,但似乎并无罗列各种相异品种之意, 有多幅均类似太湖石形之瘦而多孔窍,只是奇崛之姿略显不同。

图2-16 《王大痴画意石》,十竹斋《石谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-17 《锦川石》,十竹斋《石谱》,剑桥大学图书馆藏本

其中也有数幅不以透漏形状为表现的重点。如《王大痴画意石》(图 2-16) 和由文震亨题跋之《画岫》,均不见刻画镂空之处,反而在石面上添加如同 湿笔挥就、意不在描摹质感、具有书法性的线条及墨点,似乎是为了阐释石 之“画意”,转而凸显平面上的笔墨效果,与其他各幅的风格略有差异。明 代以石为主题的画作渐增,多为以水墨描绘曲折多棱、玲珑通透的样貌,或 表现笔墨之趣味,1 在高阳自己所画的石中也不例外,2 因此这应也是与绘画风 格相关的部分。

更值得注意的是,在《书画册》中即已出现的《锦川石》,其直立于地面, 并无嵌空穿眼,但以红、蓝、墨色交相点染,五色斑斓,似乎是以色彩取胜(图 2-17)。吴江人计成描述锦川石:

斯石宜旧。有五色者,有纯绿者,纹如画松皮。高丈余,阔盈 尺者为贵。多丈内者。......旧者纹眼嵌空,色质清润,可以花间树下, 插立可观。如理假山,犹类劈峰。1

而画中未见纹眼之描写,只是强调其色泽之艳丽,似不符合造园者的理想。 事实上,亦参与《石谱》题咏的文震亨甚至认为锦川与将乐、羊肚为石品中 最下者:

锦川尤恶。每见人家石假山,辄置数峰于上,不知何味?斧劈 以大而顽者为雅。若直立一片,亦最可厌。2

图2-18 《羊肚》,十竹斋《石 谱》,剑桥大学图书馆藏本

文震亨追求的乃是“古雅精洁”的意趣,评石则重其“曲折、屼嵂、森耸、 峻嶒”,而认为以辰砂、石青等色彩艳丽的矿石颜料为盆石“最俗”,3 都透露出重形而抑色的美感标准,可能他即因此而排斥锦川石。 《石谱》中也有一幅《羊肚》(图 2-18),其形饱满膨胀,上有许多拟 似羊肚之蜂巢眼,虽无丰富颜色,却也是不入文震亨法眼者,但这些分割为重 复单元、图案式的细节,却与同谱中锦川石的缤纷色彩一样,具有浓厚的装饰

效果,尤其锦川石的颜色是经过多版叠印,与绘画的表现方式亦有所出入。1 锦川石与羊肚在年代最早的《书画册》中即都已出现过,前者后来亦见 于《果谱》及《笺谱》,可见应为胡正言得意之作,很可能也深受读者欢迎, 但似乎与文震亨等苏州文人的赏石标准有所出入,此种装饰性因素的发展, 因此显示出异于吴地文人“吴趣”之品位,2 亦即金陵意趣自主性的萌生,也 可说是意识到利用版画技法上独特的表现方式所致。正如王三德将《石谱》比拟为“怪石供”,《1石谱》本身亦成为文房清供之一种,自应求“快目适玩”,2 所以才加入装饰性的因素,这一点在《果谱》中有更进一步的发挥。

《果谱》的题材在谱录或绘画中均非习见。传世之谱录中专以果物为主 题的除荔枝、橘谱外极为罕见,目前似乎也尚未见到其中有附插图者;像《三 才图会》之“草木”卷,虽附有描绘果类之图,主要只是作为全株植物之形 态及特征的说明。在出现频率远低于花卉、禽鸟题材的绘画中,通常则是以 折枝的方式来描绘鲜美的果实。

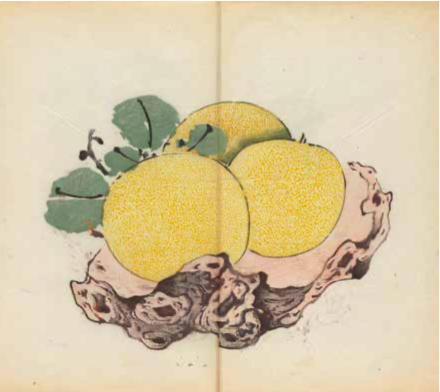

十竹斋《果谱》中以石榴、荔枝、枇杷、葡萄等为主题的几幅,即承袭 自绘画中折枝的表现方式,用的也是在明中叶以后普及的没骨写意风格,这 部分和绘画的关系仍属密切,亦与其他各谱的情况相类,除了普遍有更为精 致而复杂的设色之外,较难看出其特色。

图2-19 《金橘》,十竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-20 《 香橼 》, 十竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

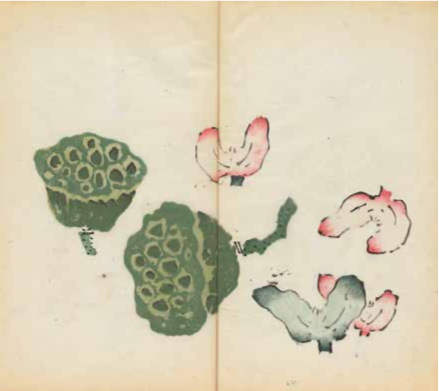

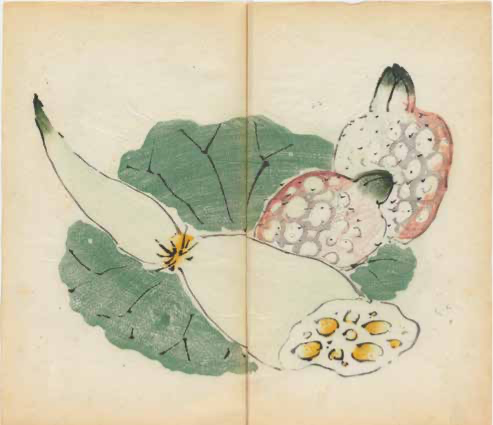

但在谱中多次出现的非单纯折枝手法的表现,却因无现成传统可循,而 显得更为突出。它们或是被盛于瓶碗之中,如金桔(图 2-19)、红杏、乌梅; 或是置于盘座之上,如香橼(图 2-20)、橙柿;所表现的显然是作为几案之 上文房清供的形态,尤其是与奇石并列的几幅更为明显。而银杏(图 2-21) 虽乃折枝之形,却也和大小二锦川石并置,如同瓶花之意,仍接近于清玩性质。 另外像菱角(图 2-22)、芡藕(图 2-23)、杨梅、荸荠,则散放于画面之上。 折枝手法多少仍有描绘自然一角生意之意,但上述这些画幅的内容,却似已 由自然中游离出来,成为书斋中的陈设。

图2-21 《银杏》, 十 竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-22 《菱角》, 十竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

图2-23 《芡藕》,十竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

果品除了食用之外,也因其常具有艳丽的外观、小巧的形态、芳香的气 味而成为几案上的摆设。明代后期多种述及文房风雅清玩诸事的书中均曾提 到果物。文震亨在《长物志》卷十一“蔬果”之引言中说:

又当多藏名酒,及山珍海错,如鹿脯、荔枝之属,庶令可口悦目, 不特动指流涎而已。

果物的形色与滋味似乎占有同样地位,亦有超乎满足口腹之欲以外的功 能。所以对于“大如杯盂、香气馥烈、吴人最尚”的香橼,1 他认为:

此种出时山斋最不可少,然一盆四头既板且套,或以大盆置 二三十尤俗,不如觅旧朱雕茶橐架一头以供清玩,或得旧磁长样者, 置二头于几案间亦可。2

就连应该要用何种容器、放置数量都有讲究。而《果谱》中的摆置法, 似亦反映出与文震亨相同的偏好,但这也可能是因为谱中出现的果品向不以 量取胜所致(参见图 2-20)。《长物志》中也提及樱桃若“盛以白盘,色味 俱绝”,皆属赏玩其形色的心态。

明代画中偶而亦可见到将花、果等物由生长的环境中采撷下来,以作为 书斋清供的题材。这应该也和文人对瓶花、盆栽的热衷有关,1 像陆治、陈淳、 王维烈等,均有瓶花题材之画作传世。2 孙克弘的《艺窗清玩图》卷中,除了 花卉草虫之外,出现散置的菱角及果物,在卷末甚至画出书斋几案之上摆设 的瓶、壶、研山等物,可见他将这些事物同样都视为“清玩”性质,这点在 其自题的名称中也具体反映出来。3《果谱》题材的意义,亦应视为在此脉络 下的发展。

由于看待所绘题材的态度,亦影响其构图的原则,在《墨华册》高友之 画稿中,已经可以见到将物象视为纯粹构图元素,作平面上的形式安排之倾向, 很可能亦出于高友之手的《果谱》便延续了这样的方式。

最明显的例子应是《菱角》(参见图 2-22)。两个莲蓬头或正或倾,四 颗菱角则散置于旁,仿佛随意放在平面之上,画家并未刻意去表现它们的不 同角度,而是利用菱角半圆的形状与椭圆的莲蓬相互配置,重点在于画面的 虚实对应;莲蓬孔眼中的莲子也有虚实变化的趣味。在《荸荠》《杨梅》《佛 手》等画幅中,亦是运用其几何形状,在空白的平面上作构图安排的各种变化, 这是在绘画中罕见的方式,比较具有装饰意趣。在《芡藕》(参见图 2-23) 中对芡实及莲藕孔眼的描绘,也令人想起《石谱》中的《羊肚》,同样反映 出似图案般的装饰趣味。而《金橘》《杨梅》中搭配的太湖石,其通透嵌空 的形状,亦有助于使画面之虚实变化更为丰富,题材的选择应该也有属于画 面安排之因素的考虑。虽然在《书画册》中即已有菱藕散置的构图,但可能仍为实验性质,直到《果谱》方才集中以此为一设计的重点,亦有更为成熟 之发展。

图2-24 《佛手》,十竹斋《果谱》,剑桥大学图书馆藏本

除了布白的问题,色彩之表现也是《果谱》中十分重要的一环。谱中所 有画幅均有丰富的设色。色彩斑斓的锦川石再度出现于《银杏》(图 2-21);《杨 梅》《荔枝》《蟠桃》等画幅,在果品之底色上又罩染了网状的点线,以摹 绘出质感;尤其特殊的是《香橼》(参见图 2-20)、《佛手》(参见图 2-24)、《金 橘》(参见图 2-19)等柑桔类的果子,为描写其颗粒状起伏不平的粗糙表面, 以黄、白色点层层叠印于果皮之上,不但可以仿真出质感,视觉效果也很丰富。

事实上,这种方式不但在此前的版画中难见,绘画中若欲作出相同的效 果亦十分费力,或许即因此而较少见到在绘画中出现柑桔类的题材,但这种 方式亦可说是最能呈现套色版画本身特色的表现手法。从谱中有超过一半的 篇幅使用此种方式,可见胡正言应是非常自觉地想借此彰显十竹斋作品的特色。这种复杂的印刷技术,在此前各谱中似乎尚未发展出来,一旦开发出来后, 遂使在十竹斋作品中原已逐渐尝试的装饰意趣得以有淋漓尽致的发挥,亦使 其适合于玩赏的性质愈发突出。

《石谱》及《果谱》所描绘的都是文房清玩的题材,于绘画和版画图谱 中较无既成传统可循,因此在表现方式上别具新意。尤其是作为《十竹斋书 画谱》最后完成者的《果谱》,无论在题材立意、构图手法、印刷技术等面 向都有比其他各谱更为精彩的表现,堪称全谱的压轴之作。更重要的是,《果 谱》凸显出异于谱录或绘画传统的特色,又比此前各谱迈出了一大步,真正 使套色版画脱离附属于绘画或画谱的性质,而呈现其独立存在的意义。

(本文原标题为《依违于版画与绘画之间——<十竹斋书画谱>的多重性格》, 作者系斯坦福大学艺术与艺术史系博士,现任中国台湾清华大学通识中心与历史研究所合聘副教授,并曾担任台湾清华大学文物馆筹备处主任。篇幅所限,本文刊发略有删节)

还没有评论,来说两句吧...