《俄国思想史:从启蒙运动到马克思主义》,[波]安杰伊·瓦利茨基著,刘文飞译,译林出版社,2024年11月出版,576页,128.00元

波兰历史学家瓦利茨基的《俄国思想史》,早已享誉国际社会。这不是一部哲学史,而是一部内容庞杂的思想史,囊括了俄国知识分子的政治、经济和文化见解,其中最重要的是政治史。俄国的各种思潮与国运消长息息相关。译者刘文飞教授在序言里写道:“十九世纪是俄国知识分子阶层的形成时期,也是俄国思想的成熟时期,是俄罗斯民族意识的觉醒时期和俄罗斯人自我身份认同的完成时期,而十八世纪后半期则被作者作为十九世纪俄国思想发展史的序幕纳入此书。”这本书只从十八世纪后期写到十九世纪末,但在接下来二十世纪,俄罗斯人的思想在全球范围内产生了影响,而俄国人的思想是在本书所涵盖的时间和空间里成形的。

从无到有

彼得一世的改革,为哲学在俄罗斯的发展提供了土壤。但像所有后发国家一样,俄罗斯更重视实用技术。哲学作为一种高度概括、抽象的学科,不仅姗姗来迟,而且发展缓慢。在叶卡捷琳娜二世的时代,俄罗斯第一所大学——莫斯科大学于1755年建立。在当时的高校里,教学用法语或拉丁语进行,首先引入的是西方哲学,本土的哲学到十八世纪末才初现雏形。

叶卡捷琳娜二世是一个来自德国的贵族女性,在欧洲的支持下打败了奥斯曼帝国,攻灭克里米亚汗国,征服了大片土地。她自诩开明,对启蒙运动很感兴趣。她曾赞助法国的伏尔泰和狄德罗,为百科全书派大开方便之门,还创办了俄国第一份讽刺杂志《万象》。该杂志名义上的出版人是女皇的私人秘书科济茨基(Козицкий),但众所周知,杂志真正的主编是叶卡捷琳娜本人。此后,杂志如雨后春笋般地大量涌现,而女皇的杂志徒劳地试图扮演“祖母”角色,她想控制其他杂志,确保批评不会超过自己控制的界限,但最早崭露头角的思想家往往思想芜杂,而且对俄国的现状十分不满,与女皇向欧洲打造文明展示窗的想法背道而驰。

叶卡捷琳娜二世

例如,尼古拉·诺维科夫(Николай Новиков)创办了多家出版社、杂志社,将“公共舆论”这一概念引入俄国社会,还拉拢许多沙俄权贵加入共济会。他出版的杂志《雄蜂》和《画家》都对俄国现实做出尖锐批评,因而被审查并很快休刊。他在最引人注目的讽刺作品《旅行记片段》里写道,在残暴不仁的农奴主统治下,百姓生活困苦,乡村一片凋敝。亚历山大·拉季舍夫(Александр Радищев)的《彼得堡至莫斯科旅行记》更为激进,曾连载于《画家》,成书后无一家出版社敢出版,由拉季舍夫在住所私自印刷。拉季舍夫在书中警告沙俄权贵,农民有可能“暴力推翻农奴制度”。因此,该书出版后迅速被沙俄当局查禁。

法国大革命后,叶卡捷琳娜女皇决定与百科全书派分道扬镳。法国国王被处决一事,使她“像被锤击一样震惊”,但早在那之前,新思想就威胁到她的统治地位。1880年代,她将诺维科夫和共济会视为江湖骗子,为此撰写了讽刺喜剧《西伯利亚萨满》《骗子》等。她还匿名出版一本小册子《荒谬社团之秘密》,并试图让东正教会把诺维科夫指为异端。诺维科夫名下的出版社和杂志社纷纷被查禁,他也未经审判就被囚禁。保罗一世继位后,诺维科夫被释放,回到乡下隐居。亚历山大一世继位后,曾任命拉季舍夫为法律修订委员会的委员。但是,这只是一个装点门面的职位,拉季舍夫提出的所有建议都被委员会驳回。拉季舍夫自感前途无望,在一年后自杀身亡。

亚历山大一世时代的社会思想,同样具有二律背反的特征,以卡拉姆津的保守主义和十二月党人的革命思想为代表。尽管两派观点截然不同,但俄国思想界迎来了第一次繁荣。

卡拉姆津

卡拉姆津反对沙皇推行的司法和行政改革,尤其反感在修订法律时以法国的《拿破仑法典》为蓝本。守旧派的俄国贵族普遍认为,拿破仑是一个篡位者,与正统君主有云泥之别,而且对俄国构成威胁。1811年,卡拉姆津将自己的回忆录《古老和现代的俄罗斯》呈送给亚历山大一世,表达反对改革的态度。卡拉姆津对沙皇说的一段话,可以概括其反对君主立宪制,赞成绝对权力的缘由:“陛下!你超越了你的权限。俄国正由于其多舛的命运,才在神圣的祭坛前赋予你的祖先以专制权力,要求你的祖先以至上、无形的方式统治她。……你可以做任何事,但你不能用法律来限制你的威权。”卡拉姆津认为君主的权威尽管不受任何成文法律或宪法之限制,却受制于在习俗和道德信念中形成的不成文的历史传统。卡拉姆津以《俄罗斯国家史》而闻名,该书止于第十一卷的1613年米哈伊尔·罗曼诺夫登基。他强烈反对“贵族之祸”,即贵族试图通过种种法律限制来约束专制体制。

十二月党人虽然醉心于欧洲进步思想,希望限制专制权力,建立君主立宪制政体,但也使用了某种托古改制的话术。十二月党人倾向于把罗曼诺夫王朝的前两位君主理想化,并且将大贵族组成的缙绅会议当做代议制的萌芽。与十二月党多有接触的普希金写道,卡拉姆津的《俄罗斯国家史》带给他们很大的启示,前几卷为十二月党人提供了许多有关俄国历史中“共和传统”的素材,尽管卡拉姆津的论断往往与他们并不一致。例如,十二月党人多同情亡国的波兰,而卡拉姆津是反波兰政策的强烈拥护者,主张不应该有任何形式和名字的波兰存在。

理性与神秘

俄国思想史可以从横向和纵向两个方向考察。从横向考察,由于科学的土壤贫瘠,以理性为基础的实证主义哲学不发达。从纵向考察,每当俄国对外扩张受挫时,神秘主义便会在国内大行其道。

俄国思想家,常常被分为“斯拉夫派”“西化派”,另外还有“激进派”——一个与前两者游离而又共生的群体。美国的派普斯教授认为,“西化派”并无系统性的思想,只是好事者为了与“斯拉夫派”对仗而创造的一个派别。而中国的张建华教授在《俄国知识分子思想史导论》里,不仅认为西化派自成体系,而且将“激进派”与这两派并列。

“斯拉夫派”无疑是最有代表性的派别,它最早的组成者是一群出身保守贵族的思想家,观点形成于1830年代末,与“西化派”针锋相对。早期的斯拉夫派更关注古代的俄国社会生活和文化,对俄罗斯之外各斯拉夫民族的命运并无兴趣。直到克里米亚战争时期,俄国对外扩张受挫,斯拉夫派的思想家才发现“斯拉夫兄弟民族团结一致”的价值。以思想家伊万·基列耶夫斯基(Иван Киреевский)为例,他没有在国内外大学系统地学习哲学,但曾在德国游学,在学说中比较了黑格尔和谢林的哲学思想与俄罗斯的东正教信仰,据此认为“西方的私人生活和社会生活以个人的、疏离的独立概念为基础”,虽然欧洲生产力发达,但“工业统治世界,没有信仰和诗歌”。另一个思想家霍米亚科夫(Алексей Хомяков)则认为,启蒙主义哲学为法国大革命铺平了道路,德国唯心主义则导致无神论和利己主义,进而导致欧洲社会“日益原子化和理性化”。

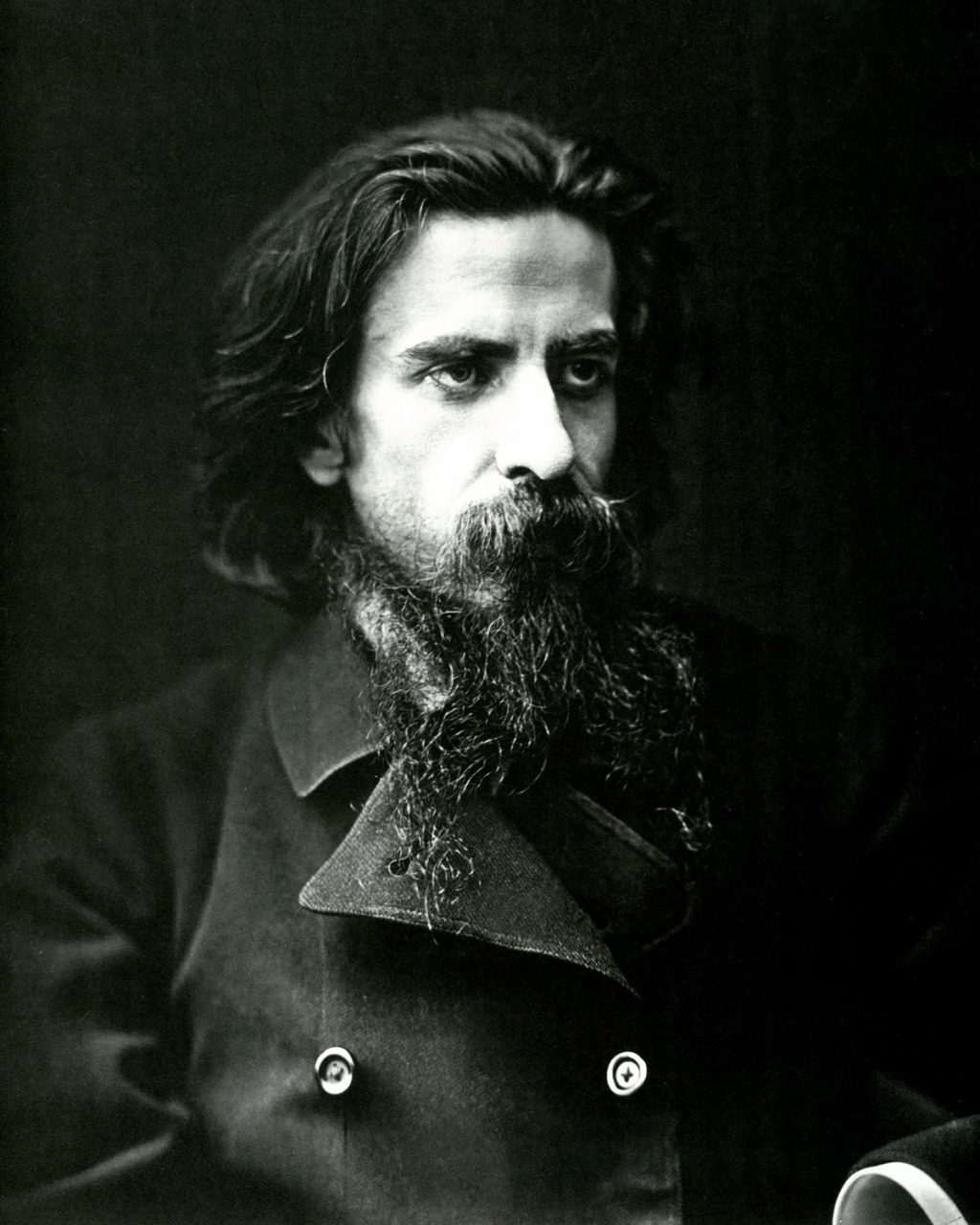

亚历山大·赫尔岑(Александр Герцен)是沙俄贵族雅科夫列夫和一个德国女子的私生子。由于不能继承父姓,他以德语“心”(Herzen)的俄语音译作为姓氏。赫尔岑早年对十二月党人十分崇拜,后来致力于“俄国式社会主义”的发展,在国外主编《北极星》和《钟声》杂志。斯拉夫派的保守贵族敌视革命,将其视为西方堕落的象征,而在革命者赫尔岑看来,恰恰是法国大革命和1848年革命的失败决定了俄盛欧衰的命运。欧洲错失了巨大的机遇,这便给斯拉夫人留下机会,使之成了人类的最后希望。瓦利茨基写道:“赫尔岑如今看到的欧洲就像衰落时期的罗马之化身,欧洲社会主义者就像遭到迫害的早期基督徒,而斯拉夫人则像那些野蛮部落,它们注定要摧毁罗马帝国,对历史做出自己的贡献,同时成为从罗马接续的基督教理想的正宗承载者。”这是一个危险而富有诱惑力的比喻。原本属于西化派的赫尔岑,在对欧洲的野心上与后来的斯拉夫派殊途同归。

赫尔岑

十九世纪六十年代是俄国思想史上的“黄金时代”。1856年,沙俄在克里米亚战争中战败,新登基的亚历山大二世感到有必要广开言路,向公众征求意见。此外,1861年农奴被解放,社会发生了翻天覆地的变化。以上这些因素促成了新闻出版业的空前繁荣,使1860年代也被称为“俄国的启蒙运动”的年代。与法国的“启蒙运动”相似,它推崇理性主义,常常强调“是什么”和“应该是什么”。车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、皮萨列夫、涅克拉索夫等人是这个时代的代表性思想家。屠格涅夫的小说《父与子》,反映了这类革新者与守旧的父辈之间的代际矛盾,与俄国大环境格格不入的现状。他们最初迫切地希望改变俄国不公的社会现状,后来往往陷入精神苦闷。后来,这类人被称为“多余的人”。

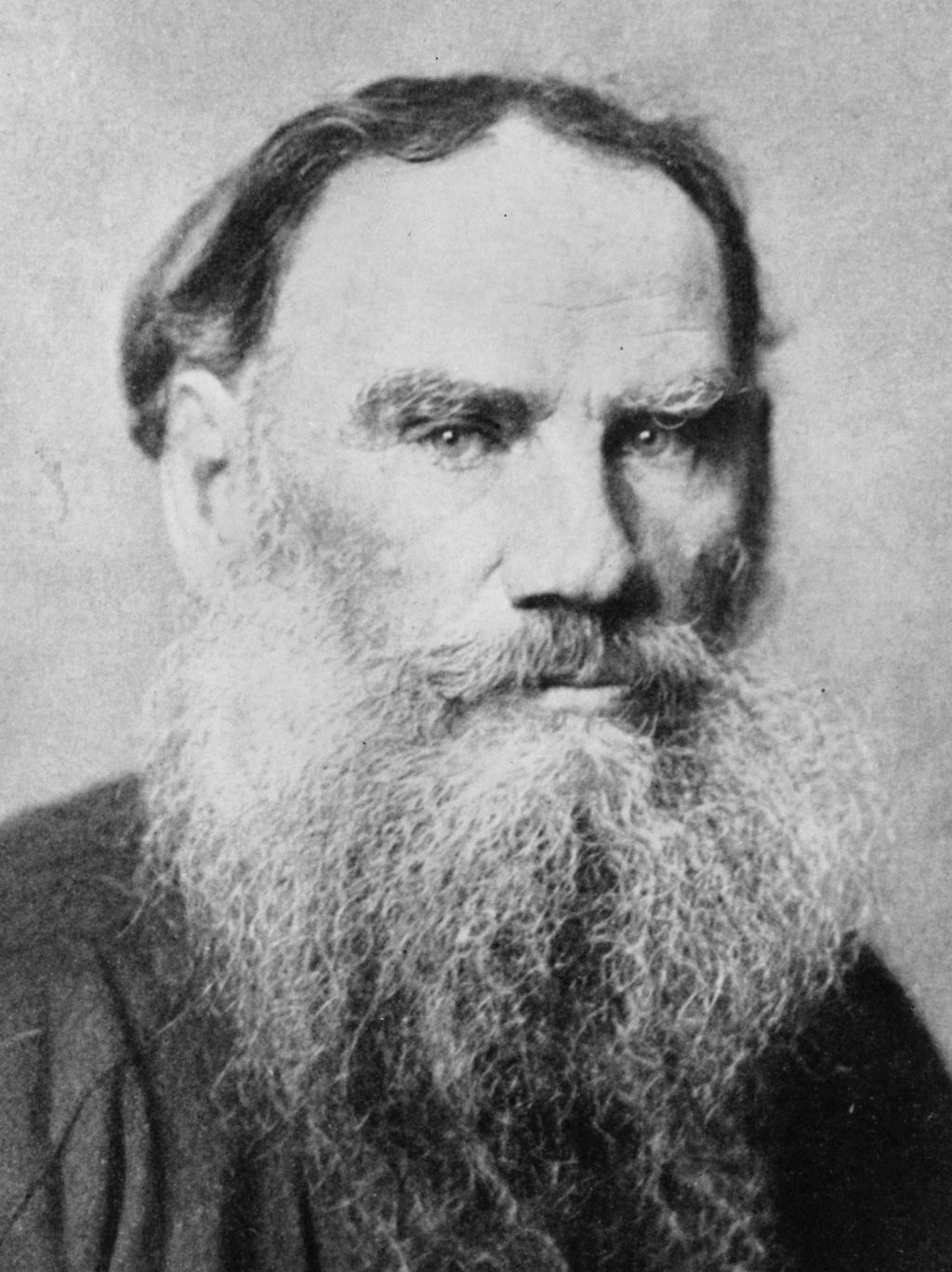

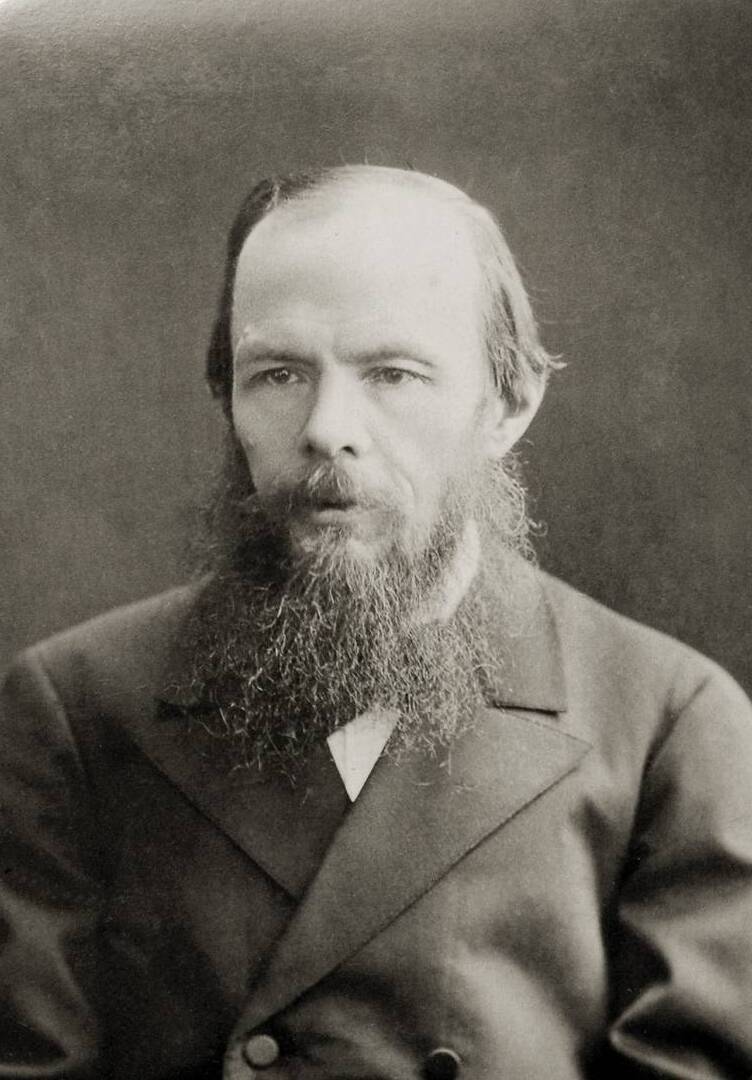

在十九世纪,俄国的作家们常常将文学视为一项道德使命,一种改变世界的斗争工具。最具有代表性的两个作家托尔斯泰和陀思妥耶夫斯基,他们的小说并不以修辞见长,而旨在传达思想。托尔斯泰出身沙俄顶级贵族,却在《战争与和平》开篇就讽刺了“瓦西里·库拉金”公爵。此人的原型是沙皇尼古拉一世的宠臣瓦西里奇科夫,曾怂恿尼古拉开炮镇压十二月党人起义。后来,托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》与《复活》里更是揭露了沙俄权贵一系列腐败堕落的现象,为旧制度敲响了丧钟。而陀思妥耶夫斯基认为,不应该爱抽象的人,要爱具体的人,不应苛求道德。他笔下的主人公往往肆意挑战道德秩序,如《罪与罚》的主人公把杀人当做“克服障碍”的实验,《地下室手记》的主人公自愿与社会脱节,并说:“让世界毁灭吧,为了我能永远有茶喝。”

托尔斯泰

托尔斯泰在《忏悔录》里描述了自己面临的精神危机。一如他所属的阶级的大多数人一样,他曾在战争中杀人,与人决斗,挥霍从农民那里勒索的钱财,吃喝嫖赌,生活放荡。这些丑行在俄国贵族阶层里被视为稀松平常之事,他为此深感羞愧。随后,他又出版了一系列神学小册子,呼唤道德和互助精神。他创办“媒介”出版社,出版面向普通民众的读物,并在城乡奔走,帮助穷人。作为一名宗教思想家,托尔斯泰代表一种极端理性主义的、道德的福音主义,不为当时的东正教正统教会容纳。他批评阻挠他的教会粉饰罪恶,甘为专制君主的奴仆,教会则在1901年把他革出教门。

托尔斯泰早年在喀山大学学习鞑靼语,后来又亲身经历过克里米亚战争的失败。长期与东西方民族接触,使他在个人思想里把耶稣置于孔子、老子、穆罕默德、佛陀和苏格拉底之间,“在这个永恒的,普世的宗教中,基督教并不占有特殊地位”。他了解国家和精英的力量都具有局限性,因而产生了深深的焦虑。如果俄国上层不改变自己的所作所为,扩张的红利将会很快消失,而洒在广袤的欧亚大陆上的斯拉夫人,将会像墙上的墙皮一样风化剥落。

瓦利茨基在《俄国思想史》里提到了一个关键信息:1870年代,陀思妥耶夫斯基与极右翼阵营关系密切。在主编《公民》杂志期间,他成为大法官康斯坦丁·波别多诺斯采夫(Константин Победоносцев)的座上宾,每逢周六都登门拜访,与之长谈。波别多诺斯采夫权倾朝野,不仅担任至圣治理会议总检察长(1880-1905),还负责亚历山大三世和尼古拉一世的教育工作。陀思妥耶夫斯基最后一部小说《卡拉马佐夫兄弟》,结尾是一个独立的故事——《宗教大法官》。瓦利茨基认为,《宗教大法官》是一则关于社会主义者试图在地球上建立正义王国的失败寓言。故事里,当基督耶稣再次降临人间,宗教大法官却把他打入大牢,打算当做异教徒烧死。小说中宗教大法官的原型,极有可能是“沙皇的灰衣主教”——波别多诺斯采夫。

陀思妥耶夫斯基

在日俄战争和1905年革命期间,托尔斯泰站在了沙俄政府的对立面。在《你们要反省!》里,他公开反对战争,并谴责当局对请愿民众的屠杀。在《大罪》和《世纪之末》两文中,他捍卫农民积攒财产的权利,并呼吁土地国有化。1908年,他又在《我不能沉默》里抗议斯托雷平首相血腥镇压革命者。虽然他反对革命者的暴力,但对后者的事业十分同情,即使这意味着贵族阶层被剥夺一切。1910年,托尔斯泰试图把自己的财产和土地分给穷人,因妻子反对而出走,病死在一个小车站。

沙俄灭亡后,许多俄国贵族流亡海外。这些衣食无着的侨民指责托尔斯泰帮助过革命者,他们当中很多人还把陀思妥耶夫斯基奉为先知,包括别尔嘉耶夫、布尔加科夫、弗兰克、梅列日科夫斯基、舍斯托夫、洛斯基和盖森等人在内。陀思妥耶夫斯基认为,社会主义是天主教的产物,“是其最充分、最终的实现,是其数百年演变的致命后果”。在二十世纪,苏联流亡作家索尔仁尼琴延续了这一观点,将沙俄灭亡归咎于西方思想的输入。

后发与早衰

俄国的文化相对于欧洲较为滞后,而且沙俄的扩张政策不得人心,导致其长期被西方知识界排斥。出于自我安慰的心理,斯拉夫派普遍相信俄罗斯拥有相对于欧洲的“后发优势”。讽刺的是,这个理论出自恰达耶夫的《疯人的自白》,颇似鲁迅的《狂人日记》。车尔尼雪夫斯基也说过一句名言:“历史就像一位祖母,特别宠爱最小的孙子。”但是,恰达耶夫和车尔尼雪夫斯基追求的是不破不立,扫除沙俄社会当中的弊病。与之不同的是,斯拉夫派相信沙俄文化相较于欧洲“拥有更纯洁的信仰,并因此拥有更大的救赎希望。”

斯拉夫派毫不掩饰其对欧洲乃至全世界的野心。陀思妥耶夫斯基曾呼吁斯拉夫派与西方派和解,并宣布“要最终把和谐带入欧洲的一切纷争”,甚至“实现服务全人类的梦想”。虽然陀对欧洲的目标暂时只是精神上的主导,但在对奥斯曼的战争上,陀和他的追随者们完全站在沙俄一边。

泛斯拉夫主义者往往以整个世界为自己的思想尺度。在他们看来,当俄国实现征服欧洲梦想,吞并君士坦丁堡,一统欧亚大陆后,斯拉夫派与西化派的矛盾便可迎刃而解。阿克萨科夫、达尼列夫斯基等人将领土扩张当做必然的使命,并且拒绝以西方的标准评判俄国。弗拉基米尔·索洛维约夫(Владимир Соловьёв)后来成为西化派的代表人物,然而他早年与斯拉夫派关系密切,硕士论文题目是《西方哲学的危机》。他将西欧哲学的危机定义为理性主义的危机,即一切抽象的、纯粹的理论认知之危机。虽然反对十九世纪欧洲各国的民族主义,他却一度坚信俄国的弥赛亚角色,即俄国将在沙皇的率领下,在人类政治统一中发挥重要作用。

索洛维约夫

1891年的沙俄大饥荒后,索洛维约夫对专制国家政体失去信心,转而研究个人的欲念。在1890年代初,他以《爱的意义》为总题发表了五篇文章。瓦利茨基认为,索洛维约夫主张的“永恒温柔”是“具有特殊情色意味的乌托邦愿景”。这似乎是一种“权宜之计”,作为十九世纪六十年代的“忏悔的贵族”的反面,他接受并融入了沙俄上层腐朽堕落的现实。索洛维约夫临死前仍旧在乐观与悲观之间摇摆,留下了一个《反基督的故事》。在故事里,二十世纪的欧洲遭到一个黄皮肤种族的入侵。随后,欧洲各民族建立联盟,推举了一个反基督者为领袖。此人以基督徒之名,行独裁之事,最后被众人推翻。“反基督者”的原型,可以被解释成他一直反对的社会主义者,但是解释成征服亚洲草原又企图吞并欧洲的沙皇,也可以说得通。

1898年,第一次俄国社会民主党代表大会在明斯克举行,标志着俄国第一个无产阶级政党成立。在沙俄当局的打压下,九名参会代表中有八名被捕,而起草该党宣言的彼得·司徒卢威(Пётр Струве)从马克思主义转向哲学唯心主义和自由保守主义。1900年前后,合法马克思主义者与俄国社会民主运动割席,与地方自治会的自由派领袖联手组成一个联盟,形成了后来的立宪民主党的核心。

1909年,司徒卢威参与著名文集《路标》的编辑和出版工作,这部文集呼吁彻底破除俄国知识分子的革命传统和唯物主义传统,回归俄国宗教思想,尤其是陀思妥耶夫斯基和索洛维约夫的思想。十月革命后,由于流亡的俄侨的推崇,《路标》的影响力远远超出了它所在的“白银时代”(1890-1921年)。二战后,《俄国思想史》的作者瓦列茨基在波兰罗兹大学就读期间,他的一名老师谢尔盖·盖森(Сергей Гессен)便是白银时代的知识分子,曾以德语撰写论文《陀思妥耶夫斯基与索洛维约夫世界观中的乌托邦之争与善的二律背反》。

以史学的研究方法来研究俄罗斯思想,需要把思想流派放到具体的历史环境中考察。苏联解体一事,被俄侨视为白银时代的“路标”派的胜利,实际上是衰落和内卷的开始。瓦列茨基承认俄罗斯人的思想具有“深刻道德责任感”,但如果他把《俄罗斯思想史》写到二十世纪末,不会像某些俄国知识分子那样乐观地得出“它将会得到整个世界”的推论。

还没有评论,来说两句吧...